Recherche

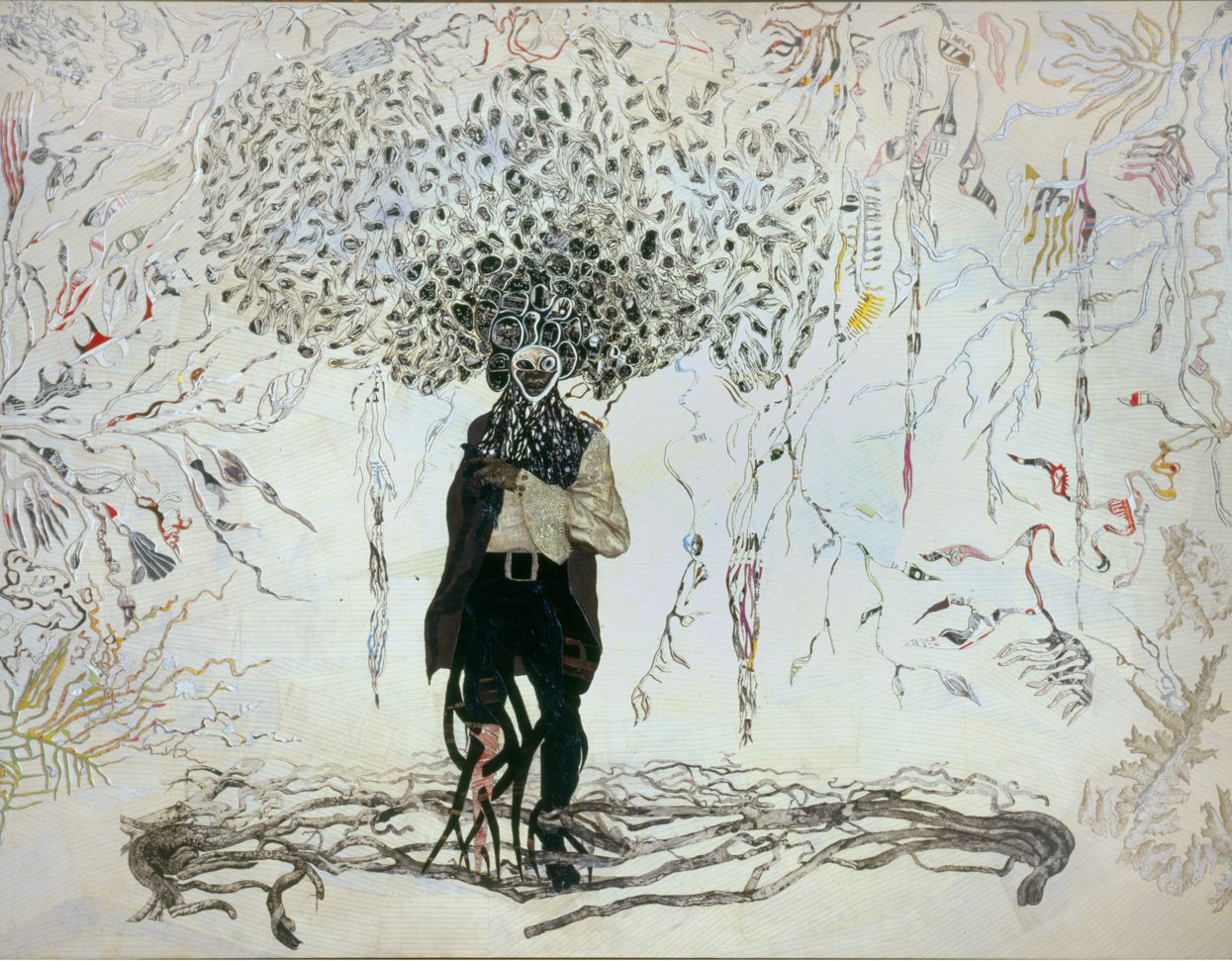

Ellen Gallagher, Bird in Hand, 2006, huile, crayon, feuilles d’or et papier sur toile, 238 x 307 cm, Courtesy Gagosian Gallery

Longtemps minorées dans l’histoire de l’art, les artistes afro-américaines jouissent depuis quelques années d’une plus grande visibilité et suscitent un nombre croissant d’expositions et de publications.1 Ce changement de paradigme s’inscrit dans le cadre d’une large révolution au sein des institutions artistiques et du milieu universitaire pour faire évoluer le canon traditionnel au-delà d’une version eurocentrée et essentiellement masculine, en y intégrant des créations du monde entier et davantage d’œuvres d’artistes femmes.

Les grands musées français mettent eux aussi en avant une histoire de l’art plus inclusive en donnant une visibilité à la présence noire. En témoignent les récentes manifestations telles que The Color Line. Les artistes africains-américains et la ségrégation, 1865-2016 au musée du Quai Branly – Jacques-Chirac en 2016, qui réunissait pour la première fois en France une production artistique foisonnante et méconnue, ou encore Le Modèle noir, de Géricault à Matisse au musée d’Orsay en 2019, qui explorait la représentation des corps noirs dans la peinture de 1794 à nos jours.

Les acquisitions institutionnelles publiques contribuent, à terme, à former les canons présents, passés et futurs, et ces changements progressifs des mentalités et des regards envers des artistes autrefois ignorées interrogent sur leur représentation au sein des collections permanentes. Les résultats de l’étude menée émanent d’une analyse des collections en ligne couplée à des entretiens avec des professionnel·le·s du monde de l’art et de la culture.

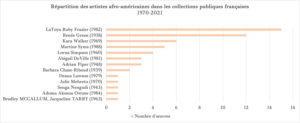

L’examen des bases de données montre que, depuis les années 1970, une cinquantaine d’œuvres ont été acquises par les institutions françaises auprès d’une dizaine d’artistes afro-américaines (dont un duo femme-homme).

Répartition des artistes afro-américaines dans les collections publiques françaises, graphique réalisé par l’autrice

Cependant, aucune œuvre féminine des deux principaux mouvements d’art noir américain du XXe siècle, Renaissance de Harlem et Black Arts Movement, n’a fait l’objet d’une acquisition. Les artistes représentent différentes générations : certaines sont des figures historiques de l’art contemporain, établies sur la scène artistique depuis plus de quarante ans, à l’instar d’Adrian Piper (née en 1948) ou de Lorna Simpson (née en 1960) ; d’autres, plus jeunes, ont actuellement une carrière en plein essor, comme LaToya Ruby Frazier (née en 1982) ou Martine Syms (née en 1988). Si on ne peut parler d’uniformité dans leur pratique artistique, toutes explorent des thèmes ayant trait aux questions de l’identité, du genre, de la mémoire, des classes sociales ou encore de la culture noire.

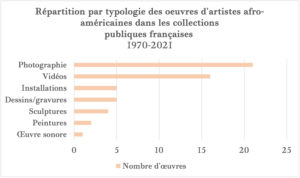

Leurs œuvres sont entrées dans les collections françaises par achat (81 %) et par don (19 %). On constate la prééminence de la photographie (39 %) et de la vidéo (30 %), qui représentent plus de la moitié des œuvres identifiées, et une quasi-absence de la peinture.

Répartition technique des œuvres d’artistes afro-américaines artistes dans les collections publiques françaises, graphique réalisé par l’autrice

Si elles sont réparties au sein de diverses institutions nationales, régionales et locales, la majorité des œuvres se trouvent dans les trois ensembles publics d’art contemporain français : à Paris, le musée national d’Art moderne – Centre Pompidou (MNAM) et le Centre national des arts plastiques (Cnap), ainsi que dans les Fonds régionaux d’art contemporain (Frac). Ces institutions ont notamment pour mission de promouvoir la diversité de la création auprès du public le plus vaste et d’offrir une lecture de l’histoire de l’art actuelle et internationale.

Classement des collections publiques françaises possédant des œuvres d’artistes afro-américaines, graphique réalisé par l’autrice

Entre les années 1970 et 2000, seulement trois œuvres sont acquises. La sculptrice Barbara Chase-Riboud (née en 1939), qui vit en France depuis 1960, entre au Cnap en 1972 puis en 1984. En 1974, elle fait l’objet d’une exposition personnelle au musée d’Art moderne de la Ville de Paris (MAMVP). En 1993, c’est une installation sur le passé colonial de Nantes produite par l’artiste Renée Green (née en 1959) qui est acquise par le Frac des Pays de la Loire à la suite de sa participation en 1991 aux VIIIe Ateliers internationaux, résidence d’artistes qui contribue à enrichir la collection.

Durant les années 2000, la majorité des acquisitions sont réalisées par le MNAM. La programmation d’expositions est l’occasion pour le musée de compléter ses collections et d’y introduire de nouvelles artistes. Plusieurs vidéos de R. Green y font ainsi leur entrée dans la section « Nouveaux médias » à la suite de l’exposition Sonic Process sur la musique électronique (2002). Parallèlement, en 2009-2011, elles@centrepompidou consacre les créatrices de toutes nationalités et permet de présenter et de faire entrer une œuvre photographique de L. Simpson, grâce au don de la galerie Nathalie Obadia, qui la représentait à l’époque. C’est également durant les années 2000 que plusieurs pièces de la plasticienne Kara Walker (née en 1969), dont la grande visibilité sur la scène internationale est très précoce, entrent dans des institutions diverses comme la Bibliothèque nationale de France, l’Artothèque de Villeurbanne ou encore le MAMVP, qui achète une vidéo de l’artiste après avoir accueilli la rétrospective itinérante du Walker Art Center de Minneapolis, Kara Walker : mon ennemi, mon frère, mon bourreau, mon amour.2 L’art conceptuel de A. Piper est introduit avec un polyptyque de six photographies à l’Institut d’art contemporain Villeurbanne/Rhône-Alpes en 2003, qui lui consacre la même année une exposition personnelle, Depuis 1965.

Kara Walker, Gone, An Historical Romance of a Civil War as it Occurred between the Dusky Thighs of One Young Negress and Her Heart, 1994, papier découpé sur mur, installation à dimensions variables, env. 396,2 × 1 524 cm, vue de l’installation : Selections 1994, The Drawing Center, New York, 1994, © photo : Orcutt Photo, Courtesy Kara Walker & Sikkema Jenkins & Co., New York, © Kara Walker

Les années 2010-2020 recensent la grande majorité des acquisitions (57 %). Cette décennie est plus favorable envers les productions des plus jeunes générations, encore peu chères sur le marché de l’art, et idéalement représentées par une galerie en France. La photographe engagée L. R. Frazier est ainsi l’artiste la plus représentée et est soutenue par la galerie Michel Rein, à Paris, lors de son entrée dans pas moins de six institutions entre 2012 et 2018. Elle a également déjà fait l’objet d’une première monographie itinérante en France, au Carré d’art – musée d’art contemporain de Nîmes et au CAPC Musée d’art contemporain de Bordeaux en 2015-2016. Depuis son arrivée en 2012 à la direction du Carré d’art, le conservateur Jean-Marc Prévost a orienté la programmation sur les questions africaines-américaines et acquis des œuvres des jeunes artistes L. R. Frazier et M. Syms.

La faible représentation des artistes afro-américaines dans les collections permanentes est le pendant de la faible proportion d’œuvres de créatrices acquises par les institutions. Dans sa recherche portant sur l’histoire des femmes dans le Fonds national d’art contemporain, la commissaire d’exposition et historienne de l’art Liberty Adrien constate que, depuis 1960, ce pourcentage ne représente que 17,5 %.3 Si on se penche plus singulièrement sur les acquisitions d’art américain du Cnap, sur un total de plus de 1000 œuvres de 206 artistes américaines, les Afro-Américaines sont seulement au nombre de 5 avec 14 œuvres.4

Ces dernières années, des conservatrices au sein du MNAM et du Cnap ont déjà évoqué l’absence dans les collections nationales d’artistes majeures telles que Faith Ringgold (1930-2024), Howardena Pindell (née en 1943) ou Ellen Gallagher (née en 1965). Il est toutefois difficile de faire l’acquisition d’œuvres de ces artistes peu présentes dans le circuit institutionnel ou trop coûteuses aujourd’hui du fait de leur notoriété internationale et dont il aurait été opportun de se saisir il y a une quinzaine d’années, quand les prix étaient abordables.

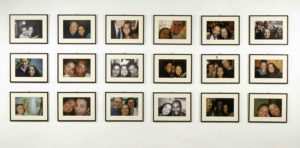

Adrian Piper, I am Somebody, The Body of My Friends #1-18, 1992-1995, 15 photographies couleurs, 3 photographies noir et blanc, dimensions inconnues, Courtesy Adrian Piper Research Archive

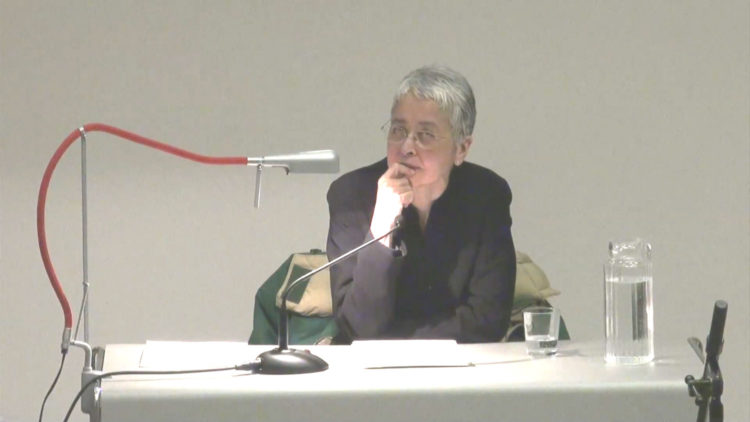

La méconnaissance du travail de ces créatrices et le manque d’intérêt pour la scène africaine-américaine au moment où elle émergeait est à prendre en compte dans les raisons qui peuvent expliquer leur sous-représentation. Les spécialistes, comme l’historienne de l’art contemporain et critique Elvan Zabunyan, qui se consacre depuis plus de vingt ans à l’art africain-américain, pourraient contribuer à faire entrer leurs œuvres en étant membres d’une commission d’acquisition. Cependant, cette dernière, par exemple, n’y a jamais été invitée. En 2001, elle a tout de même été commissaire de l’exposition Love Supreme à la Criée de Rennes, qui réunissait les œuvres de R. Green, Lorraine O’Grady (née en 1934), Senga Nengudi (née en 1943), A. Piper, L. Simpson et Carrie Mae Weems (née en 1953).

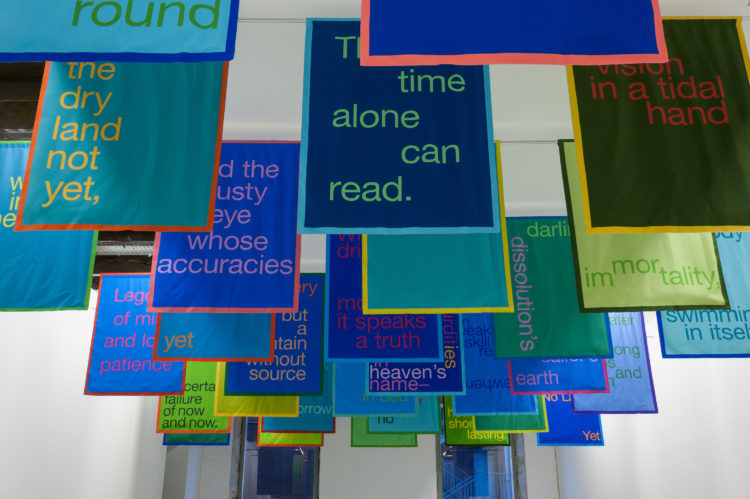

Renée Green, Space Poem, 2007, 27 bannières Dekotex imprimées recto-verso, corde en acier, tube en acier et pattes, 105 x 80 cm chacune, © Photo : Natalie Czech, © Renée Green

Afin de combler les insuffisances du budget annuel d’acquisition et l’envolée des prix du marché, le MNAM bénéficie du soutien de mécènes et de donateur·rice·s qui contribuent à l’enrichissement de ses collections. Une peinture monumentale de la plasticienne Julie Mehretu (née en 1970), l’une des artistes américaines les plus chères du marché, rejoint ainsi la section « Arts plastiques » du musée en 2019 grâce au don de la collection George Economou. En 2020, une nouvelle photographie d’A. Piper fait son entrée dans les collections françaises grâce au don des American Friends du Centre Pompidou ; cette fondation en lien avec les amis du Centre Pompidou soutient la dynamique d’acquisition de la zone géographique nord-américaine – cela étant, depuis 2010, sur les dons de plus de 550 œuvres d’art, A. Piper est la première artiste afro-américaine.

Mickalene Thomas, Portrait of Mnonja, 2010, acrylique, émail et strass sur panneaux de bois, 243,8 x 304,8 cm, Smithsonian American Art Museum

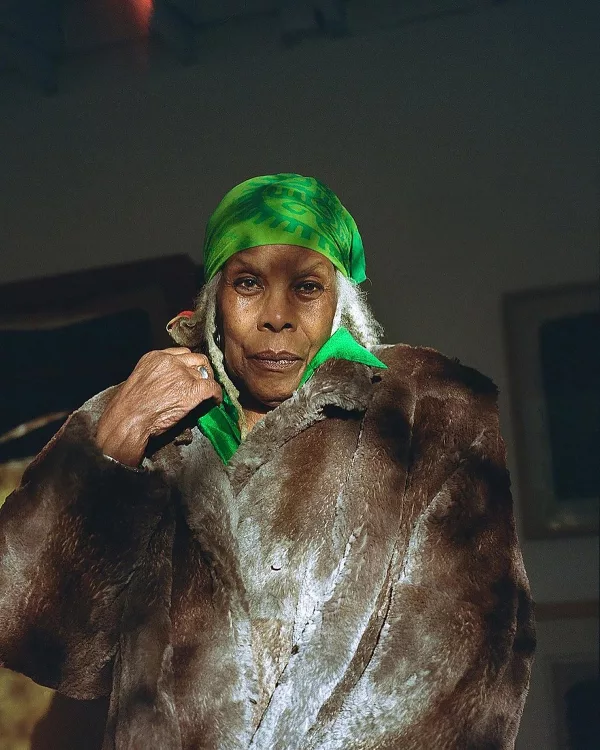

Un lien direct avec la France ou la présence sur sa scène artistique n’est pas nécessairement synonyme d’une présence dans les collections. Les figures historiques font notamment défaut alors même qu’un certain nombre d’entre elles ont une histoire singulière avec le pays qui a accueilli des artistes noir·e·s américain·e·s de toutes disciplines du temps de la ségrégation raciale aux États-Unis.5 C’est le cas des sculptrices Meta Vaux Warrick Fuller (1877-1968) et Nancy Elizabeth Prophet (1890-1960), ou encore de la peintre Loïs Mailou Jones (1905-1988), qui ont vécu, étudié et exposé dans la capitale : leurs créations auraient toute leur place au sein d’un musée en France. De même, une figure contemporaine de la scène américaine comme Mickalene Thomas (née en 1971) n’est pas non plus présente dans les collections, alors même que la galerie Nathalie Obadia, qui la représente, lui a déjà consacré plusieurs expositions à Paris depuis 2014, et qu’en 2022 une exposition monographique lui est consacrée au musée de l’Orangerie. Depuis plus de vingt ans, sa pratique artistique mêlant la peinture et le collage questionne les canons de beauté et redonne de la visibilité aux femmes noires, que l’histoire de l’art a réduites à des rôles secondaires et périphériques. Ses tableaux ont logiquement conclu les parcours des expositions The Color Line et Le Modèle noir. Son travail a pourtant déjà été proposé au sein d’un comité d’acquisition à un moindre coût que celui des œuvres d’autres artistes afro-américaines répertoriées dans les institutions. L’absence de M. Thomas fait plus largement écho à l’absence de la peinture figurative noire dans les collections publiques d’art contemporain, alors même que de nombreux·ses artistes afro-américain·e·s contemporain·e·s ont remis sur le devant de la scène la figuration narrative afin de se représenter face à des siècles d’absence dans la peinture occidentale.

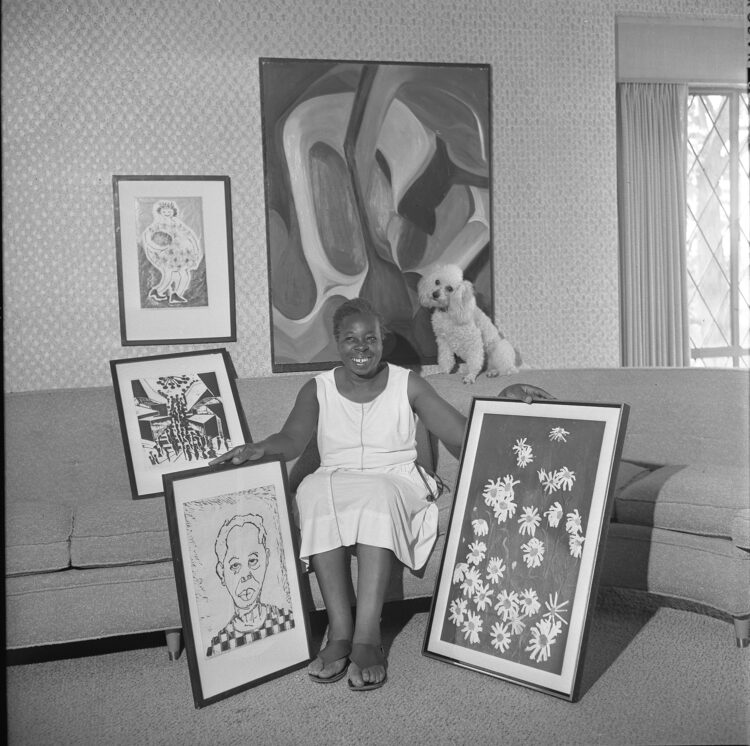

Lois Mailou Jones, Jardin du Luxembourg, vers 1948, huile sur toile, 60,5 x 73 cm, © Smithsonian American Art Museum

L’augmentation du nombre d’acquisitions entre les années 2000 et 2010-2020 est positive mais reste marginale à l’échelle globale des œuvres américaines acquises et des trop nombreuses artistes afro-américaines peu ou pas représentées. De nouvelles œuvres viendront certainement enrichir les collections et combler ce manque durant cette nouvelle décennie, qui a notamment démarré avec l’introduction d’une figure centrale de la photographie américaine actuelle, Deana Lawson (née en 1979), au sein du Cnap en 2021.

Rapport Artprice 2000-2020, « Black (also) matters (in art) » [en ligne], consulté le 16 décembre 2021, https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-contemporain-2020/black-also-matters-in-art.

2

Exposition présentée du 17 février au 13 mai 2007 au Walker Art Center, du 20 juin au 9 septembre 2007 au MAMVP, du 11 octobre 2007 au 3 février 2008 au Whitney Museum of American Art à New York, du 2 mars au 8 juin 2008 au Hammer Museum à Los Angeles et du 6 juillet au 19 octobre 2008 au musée d’Art moderne de Fort Worth.

3

Adrien Liberty, Pollet Juliette et Chênel Marie, « La Houle : une première recherche sur la place des femmes dans les collections du Centre national des arts plastiques », AWARE Magazine, 11 décembre 2019.

4

Les acquisitions d’art américain représentent 3,4 % des artistes de la collection du Cnap, avec 4,6 % du nombre d’œuvres.

5

Stovall Tyler, Paris Noir, African Americans in the City of Light, Boston, Houghton Mifflin, 2012.

Kelly-Christina Grant, « Artistes afro-américaines dans les collections publiques françaises : acquisitions des années 1970 à nos jours » in Archives of Women Artists, Research and Exhibitions magazine, [En ligne], mis en ligne le 5 mai 2022, consulté le 29 janvier 2026. URL : https://awarewomenartists.com/magazine/artistes-afro-americaines-dans-les-collections-publiques-francaises-acquisitions-institutionnelles-des-annees-1970-a-nos-jours/.