Focus

Romaine Brooks, Le Trajet, vers 1911, huile sur toile, 115,2 x 191,4 cm, Smithsonian American Art Museum

L’entre-deux-guerres constitue un contexte favorable à la valorisation des femmes sur la scène culturelle et l’année 1937 en marque l’apogée. Cette année-là, deux évènements majeurs symbolisent la mise en valeur des créatrices dans la capitale française : Les femmes artistes d’Europe exposent au Jeu de Paume du 11 au 28 février et l’Exposition universelle du 25 mai au 25 novembre. Pour autant, ce n’est pas la première fois que des œuvres de femmes sont montrées à Paris dans de grandes manifestations internationales, parmi elles, la peintre suédoise Hanna Hirsch-Pauli (1862-1940) qui présente son travail à l’Exposition universelle de 1889 ou la française Georges Achille-Fould (1865-1951) à celle de 1900.

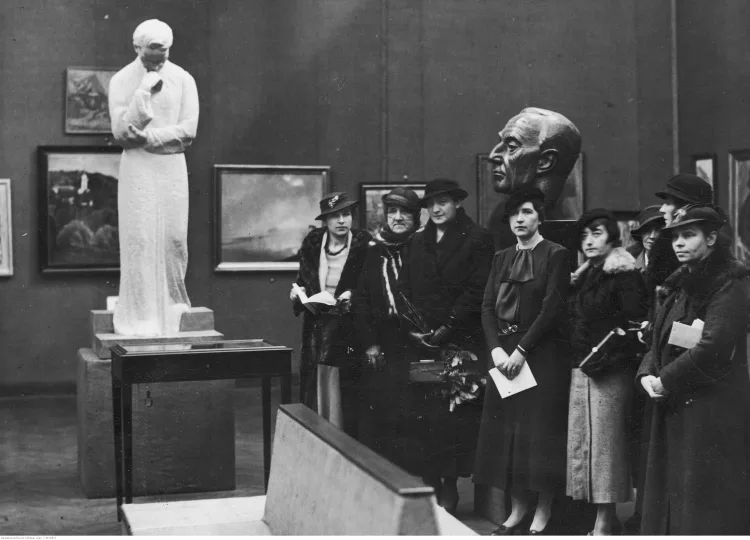

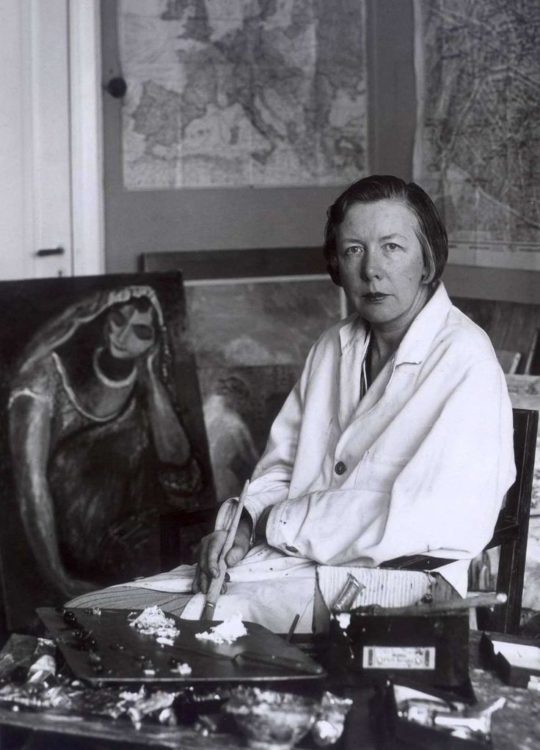

Les femmes artistes d’Europe exposent au Jeu de Paume, est l’une des premières expositions internationales entièrement dédiée aux femmes. Dans la sélection faite par Laure Albin Guillot (1879-1962), photographe et cofondatrice de la Société des artistes Photographes, toutes les disciplines se mêlent pour refléter la pluralité des pratiques et rendre hommage à l’inventivité des créatrices. En peinture, la modernité de Romaine Brooks (1874-1970) se retrouve dans la similarité de réalisation de ses nus masculins et féminins. Des actrices du cubisme comme Marie Laurencin (1883-1956) et Alice Halicka (1895-1975) viennent étayer le groupe des peintres. Les sculptures de Chana Orloff (1888-1968), mais aussi le rendu cinématographique des toiles de Tamara de Lempicka (1898-1980) illustrent l’implication des femmes dans les courants artistiques contemporains.

L’Exposition universelle, s’organise en pavillons nationaux égrainés dans tout Paris, afin que chaque pays puisse y promouvoir ses innovations techniques et culturelles. D’abord, les artistes femmes répondent à des commandes pour la décoration de ces lieux, où elles doivent réveiller le sentiment patriotique : Marie Raymond (1908-1989) réalise une fresque pour le pavillon régional des Alpes-Maritimes et Odette Pauvert (1876-1967), déjà connue pour ses fresques décoratives réalisées dans des écoles, décore deux autres pavillons. Sur le Champ de Mars, les bâtiments de l’Allemagne nazie et de l’Union soviétique se font face, le premier survolé d’un imposant aigle impérial et le second, fièrement couronné du couple de l’Ouvrier et la kolkhozienne. Cette sculpture de Vera Ignatevna Moukhina (1889-1953) devient une image récurrente du patriotisme du bloc de l’Est.

Les artistes sont aussi présentes lors des différentes expositions organisées pendant la manifestation, même si elles restent minoritaires face aux hommes. La sculptrice Germaine Richier (1902-1959) reçoit plusieurs médailles d’honneur pour son allégorie de la Méditerranée et l’artiste polonaise-française Mela Muter (1876-1967) se voit attribuer la médaille d’or pour son œuvre expressionniste. Enfin, des artistes s’invitent même dans l’organisation de l’évènement, L. Albin Guillot, travaille en binôme avec Louis-Victor Emmanuel Sougez (1889-1972) à la mise en place de la section Création photographique.

Cette parenthèse encourageante pour les artistes femmes se referme rapidement. Après la Seconde Guerre mondiale, il faut attendre les années 1970 et plus précisément l’année 1975 – année internationale de la Femme décrétée par l’ONU – pour que le travail des artistes femmes soit montré dans une exposition d’envergure similaire à celle de 1937 : Femmes au présent : Exposition internationale itinérante d’art contemporain (1975-1976). Ce n’est ensuite que 20 ans plus tard, qu’est organisée au Magasin-Centre national d’art contemporain de Grenoble la première exposition mettant en lumière les revendications politiques et féministes des plasticiennes : Vraiment : féminisme et art (1997).

1874 — Italie | 1970 — France

Romaine Brooks

1895 — Pologne | 1975 — France

Alice Halicka

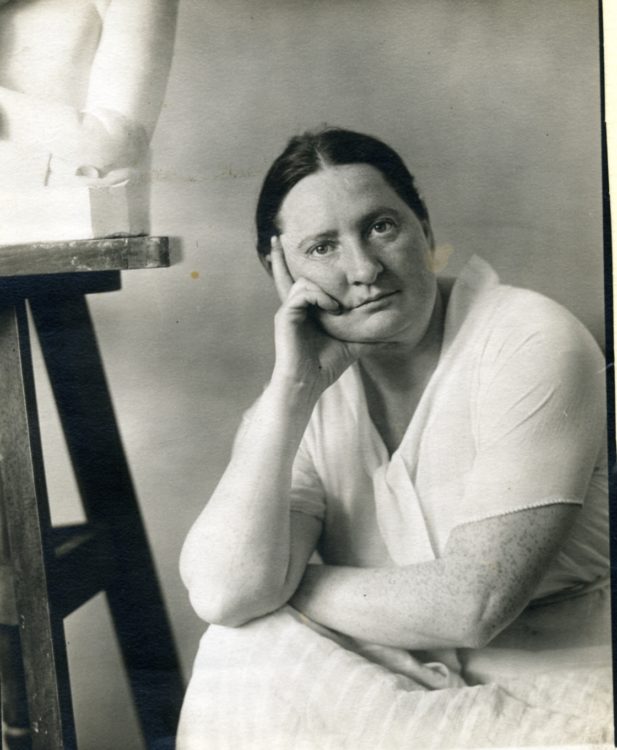

1888 — Ukraine | 1968 — Israël

Chana Orloff

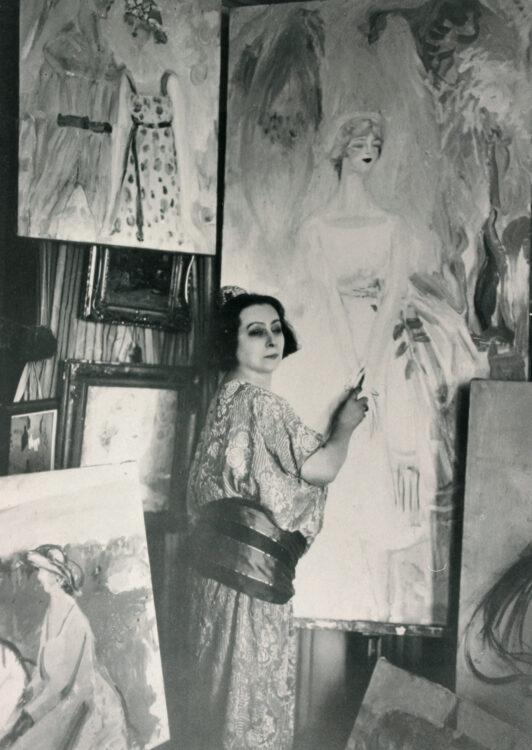

1898 — Pologne | 1980 — Mexique

Tamara de Lempicka

1908 — 1989 | France

Marie Raymond

1903 — 1966 | France

Odette Pauvert

1889 — Lettonie | 1953 — Russie

Vera Moukhina

1902 — 1959 | France

Germaine Richier

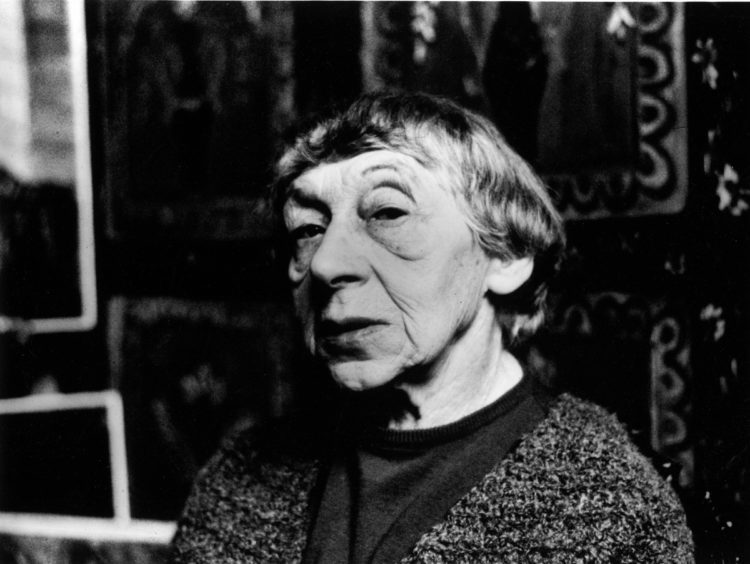

1876 — Pologne | 1967 — France

Mela Muter

1881 — Espagne | 1932 — France

María Blanchard

1866 — 1932 | France

Jacqueline Marval

1879 — 1961 | Royaume-Uni

Vanessa Bell

1862 — 1946 | Finlande

Helene Schjerfbeck

1891 — Pays-Bas | 1955 — Norvège

Charley Toorop

1885 — 1948 | Suède

Sigrid Hjertén

1881 — Russie | 1962 — France

Natalia Gontcharova

1902 — 1995 | Espagne

Maruja Mallo

1907 — 1975 | Allemagne

Hanna Nagel

1911 — Danemark | 1984 — France

Sonja Ferlov Mancoba

1859 — 1935 | France

Virginie Demont-Breton

1869 — 1937 | France

Clémentine-Hélène Dufau

1902 — 1988 | Argentine

Raquel Forner

1910 — Palestine | 1999 — Israël

Sima Slonim

1913 — 1994 | États-Unis

Helen Phillips

1908 — 2004 | Espagne

Francis Bartolozzi (Pitti)

1905 — Turquie | 1938 — France

Hale Asaf

1889 — 1970 | Pérou

Elena Izcue

1913 — 1991 | Hongrie

Margit Anna

1884 — 1982 | France

Juliette Roche

1910 — 1993 | France

Jacqueline Lamba

1899 — Allemagne | 1998 — États-Unis

Ilse Bing

1896 — Roumanie | 1971 — France

Jeanne Coppel

1904 — Bélarus | 1982 — France

Nadia Khodossiévitch-Léger

1904 — Estonie | 1993 — Suède

Karin Luts

1890 — 1985 | États-Unis

Grace Albee

1892 — Russie | 1984 — Royaume-Uni

Marevna

1907 — Géorgie | 1988 — France

Vera Pagava

1909 — 1994 | Chypre

Loukia Nicolaidou

1882 — Pologne | 1973 — France

Sarah Lipska

1888 — 1969 | Norvège

Charlotte Wankel

1894 — 1973 | Bulgarie