Focus

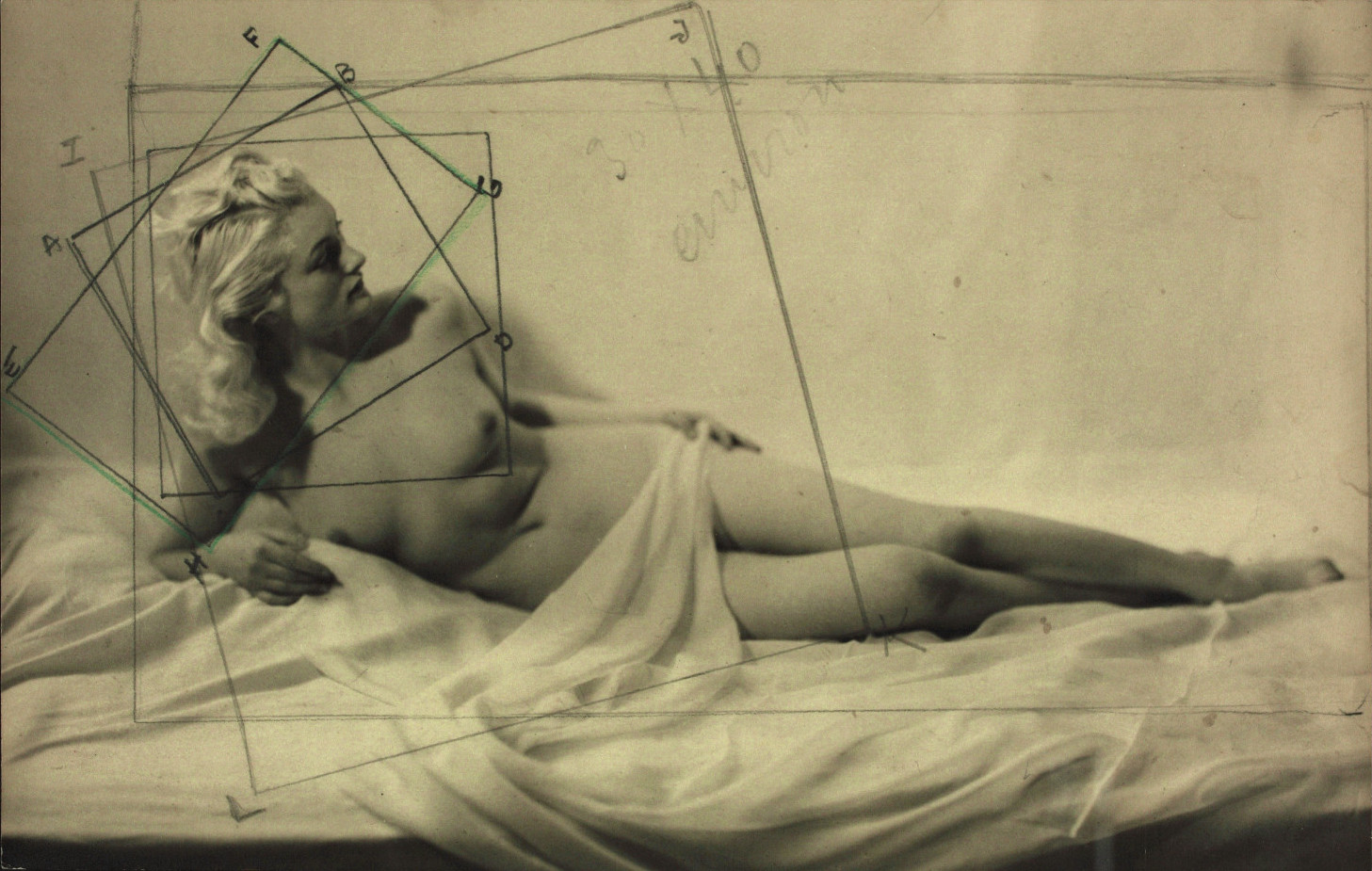

In academic art education as it was organised until the 19th century, the representation of nude models was indispensable for the conception of history paintings. For a long time women artists were excluded from life drawing classes for reasons of morality. Thus they could not claim to be equal to men in the noblest genre. The question of opening life drawing to women generated a heated debate and thus very early the representation of the nude was a true challenge in the training and career of women artists. While their access to classes was a point of contention, some found other paths outside the academies. Immediately part of a form of subversion, the nude was an open door to new artistic explorations and the vehicle for personal, professional and political affirmation.

While the live model was an element of study, the representation of naked bodies was also a means of touching what is most intimate and most universal in humanity. In the sculptures of Camille Claudel (1864-1943), bodies were the support of an expression of emotions through the ages.

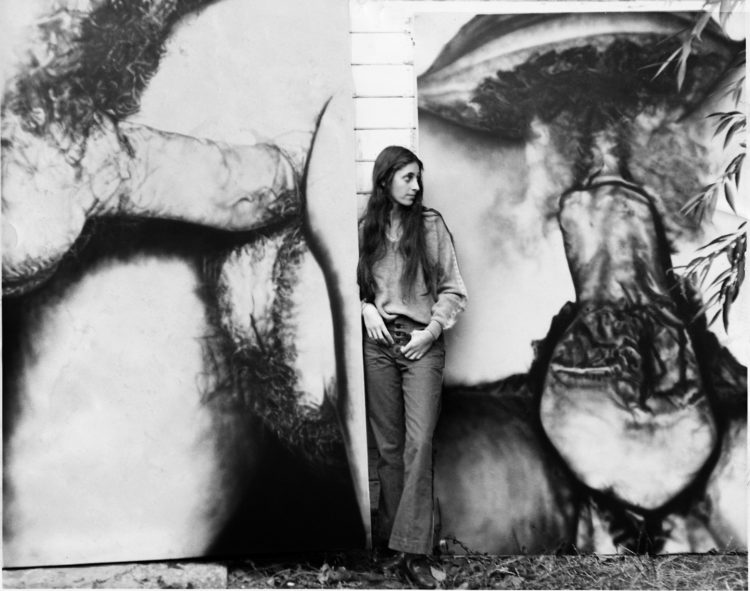

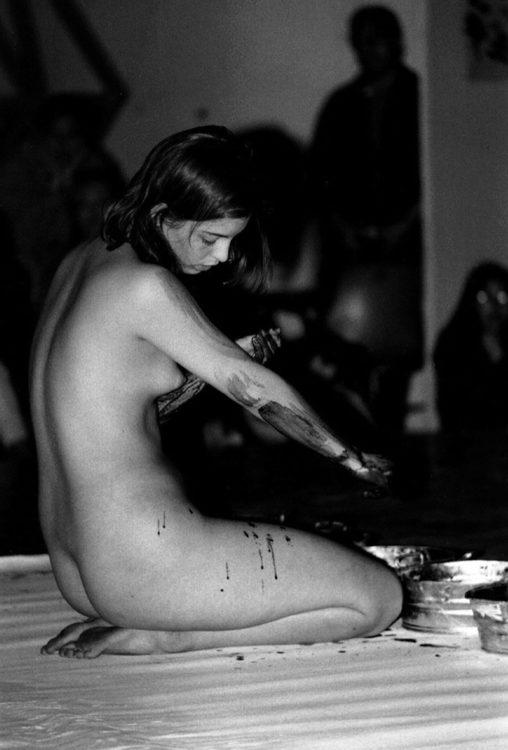

Certain female artists took advantage of the narrative and symbolic dimension of the nude in connection to nature. Photographer Anne Brigman (1869-1950) staged nude women in Californian landscapes in images that personified natural forces. A similar association can be found in the sculptures of Maria Martins (1894-1973) that depict hybrid beings blending humans and vegetation in a surrealist vein. More recently, the photographs and videos of multidisciplinary artist Ana Mendieta (1948-1985) retain the traces of performances in which she became one with the elements. Summoning the evocative force of Latin American rituals and sacrifices, she metamorphically rooted herself in a land that was not the same as the one from which she originated, and investigated femininity through her own body.

Under the brush of painter Paula Modersohn-Becker (1876-1907) the nude became a pictorial subject in its own right. In her portraits of nude women and children she evoked motherhood, stripped of any mythological pretext, as well as in a famous 1906 painting where she herself appears pregnant, becoming a pioneer of the nude female self-portrait. Pan Yuliang (1899-1977) devoted herself to the same subject, exploring themes of female bathers and indoor nudes. Many of her drawings share an erotic connotation that was scandalous during her lifetime and considered inappropriate for women.

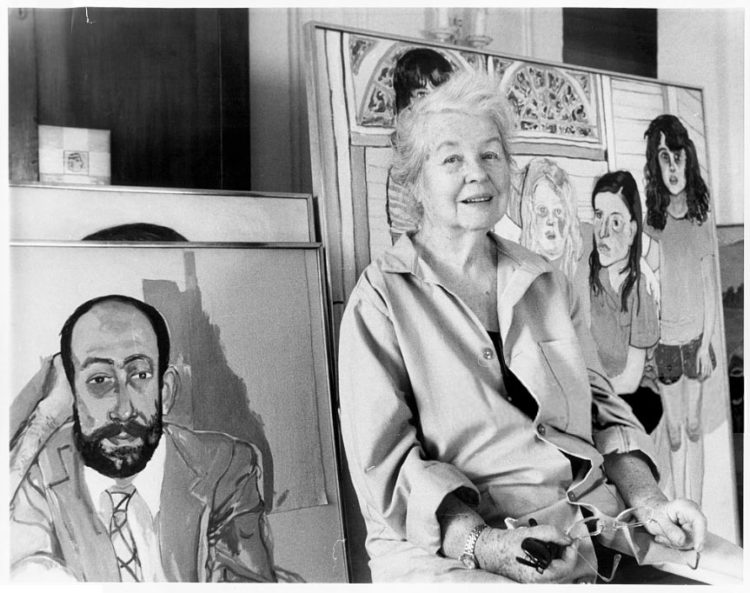

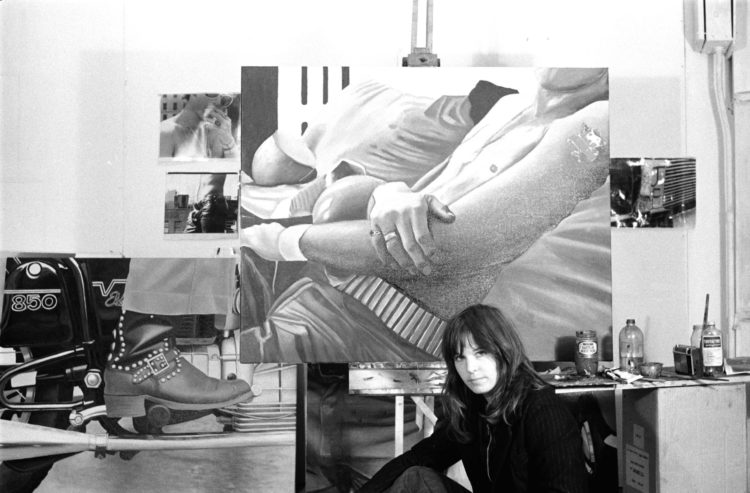

The canvases in which Lotte Laserstein (1898-1993) staged herself in her studio are an affirmation of the artist’s status. In In meinem Atelier (1928) the imposing presence of the model in the foreground, whose body is realistically detailed, implies an aesthetic statement and consecrates the image of the modern woman whom the painter portrayed several times in the guise of Traute Rose (1904-1997). Alice Neel (1900-1984) fed an emancipated representation of the canons of beauty. Characterised by a raw realism, her nude portraits are sexualised but not eroticised. The subjects appear charged with their condition, like pregnant women. Her frankness can be seen in a unique nude self-portrait that she began in 1975, where she portrays her own 70-year old body without any concession. In addition to the works by female artists, the nude is also an issue in the representation of women in institutions and collections, as highlighted by the actions of the Guerrilla Girls from the 1980s onwards.

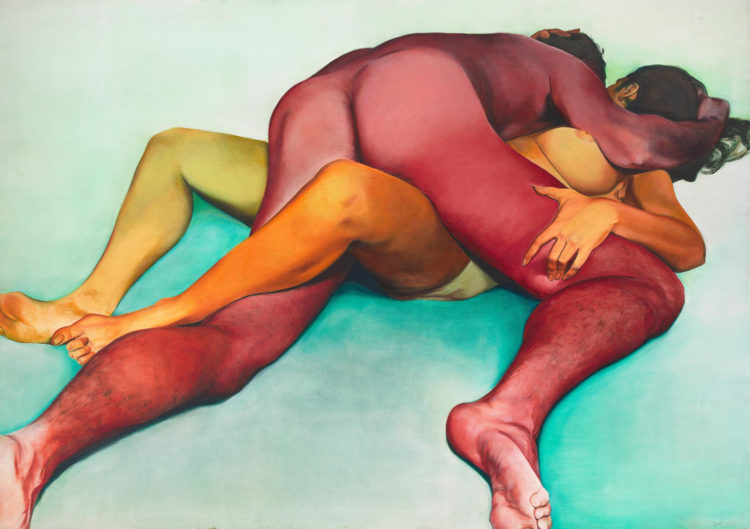

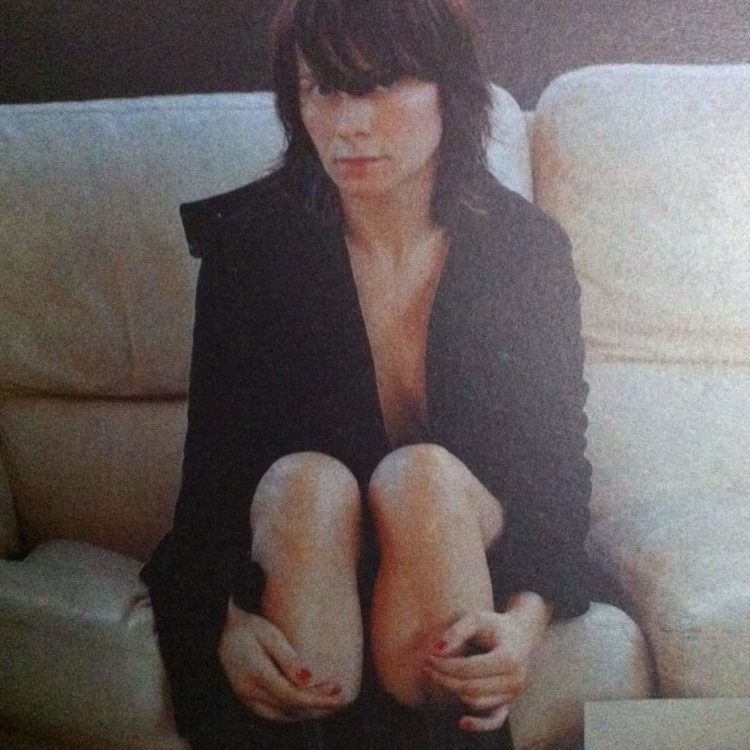

Bringing the image of the body into play, some artists use the representation of the nude in a feminist approach to denounce the eroticisation of bodies in the male gaze. Sylvia Sleigh (1916-2010) reverses the scopic relationship by painting nude men in postures attributed to female models in art history, highlighting their erotic dimension by diverting it. Others draw their iconography from pornography. Censorship became the subject in the paintings of Joan Semmel (b. 1932) and in the Fuck Paintings (1969-1974) of Betty Tompkins (born in 1945), betraying the subversive force of sexual imagery. The same phenomenon struck in 1987 with the photographs of Florence Chevallier (born in 1955) from the series Corps à corps, which depicts a heterosexual relationship in its agonistic dimension.

New generations of artists continue to use the representation of the nude to mobilise the self-portrait and reveal the political inscription of bodies, as seen with Jenny Saville (born in 1970) and Allana Clarke (born in 1987), among others.

Referring to the intimacy, fragility and nature of the human being, the representation of the nude cannot leave anyone indifferent, as it also implies the revealing what is usually hidden. Through the above-mentioned works and those of other female artists, the representation of the nude manifests a great poetic and political force, while retaining a deeply subversive character.

1869 — Hawaii | 1950 — United States

Anne Brigman

1876 — 1907 | Germany

Paula Modersohn-Becker

1894 — 1973 | Brazil

Maria Martins

1864 — 1943 | France

Camille Claudel

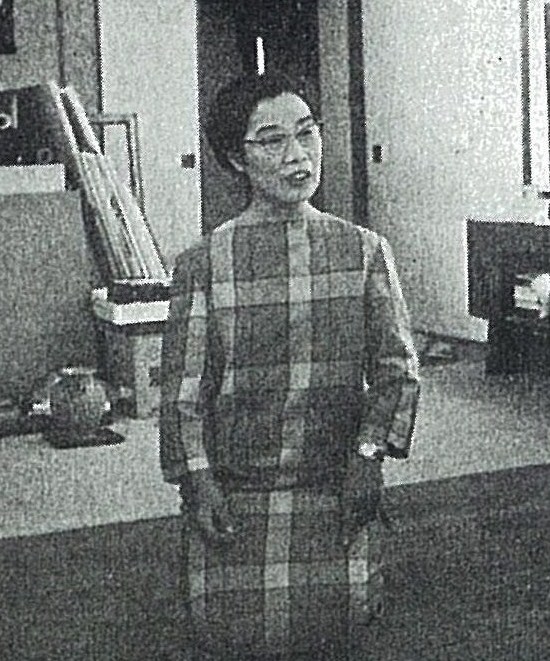

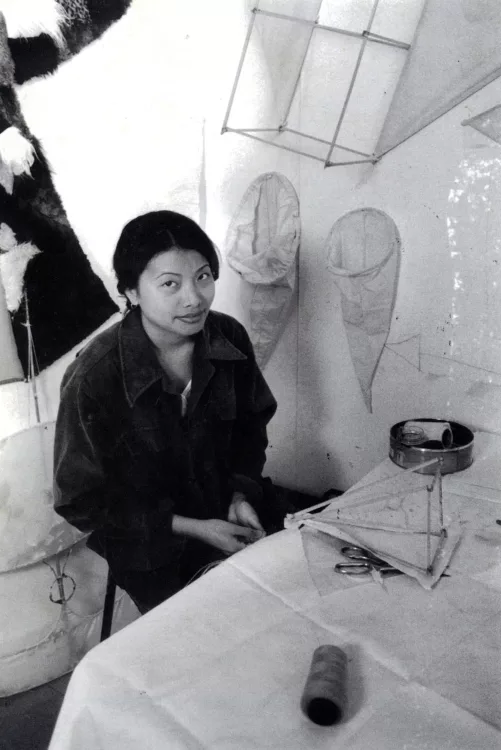

1895 — China | 1977 — France

Pan Yuliang

1948 — Cuba | 1985 — United States

Ana Mendieta

1900 — 1984 | United States

Alice Neel

1945 | United States

Betty Tompkins

1985 | United States

Guerrilla Girls

1955 | Morocco

Florence Chevallier

1898 — Poland | 1980 — Mexico

Tamara de Lempicka

1937 | Spain

Esther Ferrer

1958 — 1981 | United States

Francesca Woodman

1939 — 2019 | United States

Carolee Schneemann

1971 | Mexico

Lorena Wolffer

1956 | Croatia

Vlasta Delimar

1848 — Spain | 1924 — France

Amélie Beaury-Saurel

1844 — 1933 | United-Kingdom

Annie Louisa Swynnerton

1948 — New Zealand | 2014 — England

Alexis Hunter

1959 — 2018 | United States

Laura Aguilar

1959 | Mexico

Silvia Gruner

1869 — 1937 | France

Clémentine-Hélène Dufau

1939 — 2020 | Algeria

Leila Ferhat

1962 | Switzerland

Pipilotti Rist

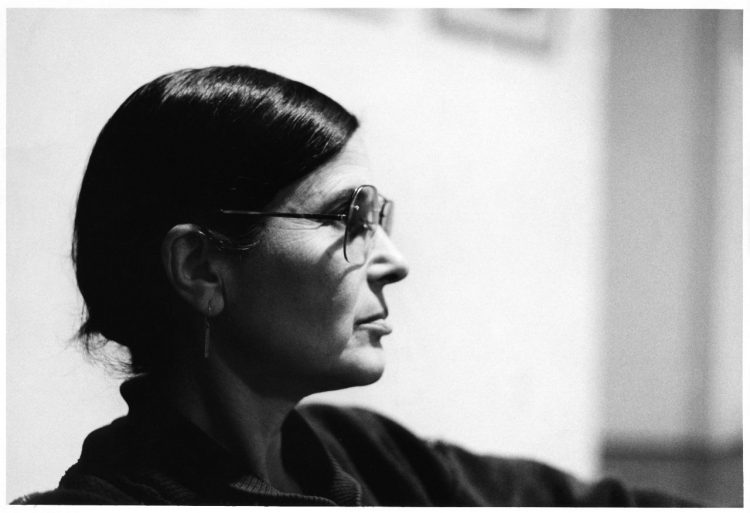

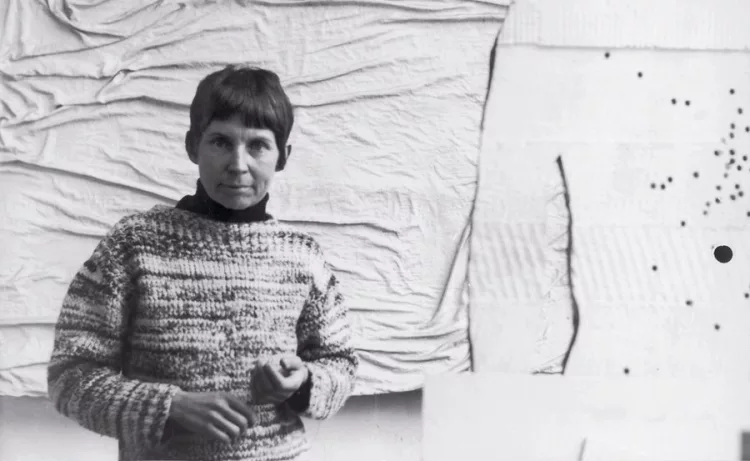

1898 — Prussia (now Pasłęk, Poland) | 1993 — Sweden

Lotte Laserstein

1951 | United States

Donna Gottschalk

1939 — 2019 | United States

Barbara Hammer

1954 | United States

Annie Sprinkle (aka Ellen F. Steinberg)

1951 | United Kingdom

Cosey Fanni Tutti (Christine Carol Newby, dite)

1970 | Turkey

CANAN (Şenol)

1916 — United Kingdom | 2010 — United States

Sylvia Sleigh

1962 | China

Xiao Lu

1962 | Turkey

Şükran Moral

1927 — 1977 | Bolivia

María Esther Ballivián

1959 | Greenland

Jessie Kleemann

1905 — 1985 | Bulgaria

Vaska Emanuilova

1893 — 1978 | Mexico

Nahui Olin

1951 — 1994 | Argentina

Liliana Maresca

1949 — United States | 2004 — Israel

Pamela Levy

1879 — 1962 | France

Laure Albin Guillot

1963 | Egypt

Ghada Amer

1929 — 2023 | United States

Ida Applebroog

1899 — 1925 | Hungary

Erzsébet Korb

1935 — Portugal | 2022 — Great Britain

Paula Rego

1951 — 2021 | Japan

Tāri Itō

1932 — 2022 | Japan

Asuka Tsuboi

1964 | France

Valérie Belin

1940 — 1993 | United States

Hannah Wilke

1908 — Germany | 1994 — Israel

Liselotte Grschebina

1968 | Albania

Ornela Vorpsi

1939 — 1968 | France

Clotilde Vautier

1970 | Austria

Elke Silvia Krystufek

1935 | Italy

Camilla Adami

1963 | Poland

Katarzyna Kozyra

1970 | France

Rebecca Bournigault

1947 | Poland

Zofia Kulik

1969 | United Kingdom

Cecily Brown

1965 | Sierra Leone

Patricia Piccinini

1942 | Yugoslavia (Serbia)

Katalin Ladik

1941 | United States

Sheree Rose

1956 — 2018 | Taiwan

YAN Ming-Huy

1942 | Spain

Mari Chordà

1904 — China | 1991 — France

Colette Richarme

1893 — 1975 | Argentina

Lía Correa Morales

1905 — 2008 | Japan

Tamako Kataoka

1896 — 1988 | Japan

Hisako Kajiwara

1972 | Israel

Rona Yefman

1951 | Singapore

Amanda Heng

1970 | Switzerland

Louise Bonnet

1970 | United Kingdom

Jenny Saville

1974 | Belgium

Aline Bouvy

1954 | Vietnam

Hanh Thi Pham

1950 — 2006 | Lithuania

Elvyra Kairiūkštytė

1970 — 2014 | Singapour

Juliana Yasin

1956 | Syria

Laila Muraywid

1967 | Malaysia

Eng Hwee Chu

1931 — Mandatory Palestine | 2020 — France

Amal Abdenour

1928 — 1980 | Czechoslovakia (Czech Republic)

Eva Kmentová

1932 | United States