Focus

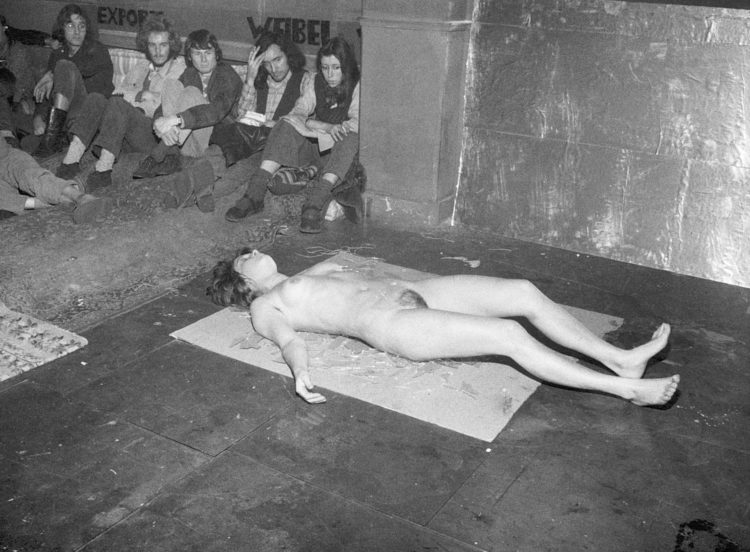

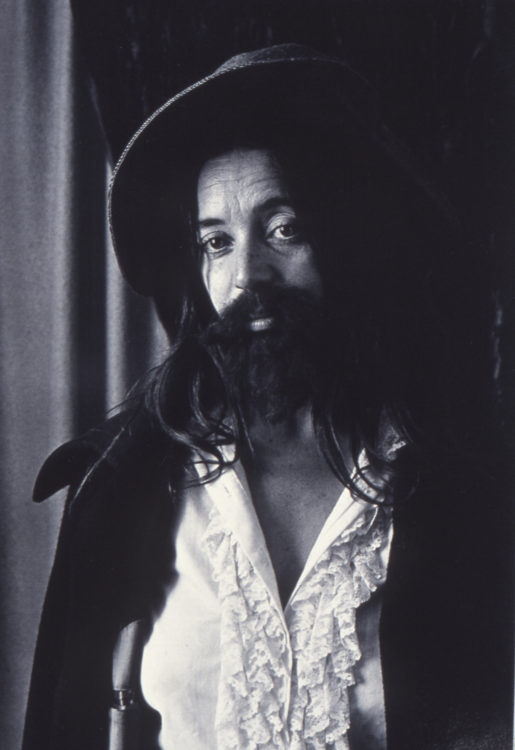

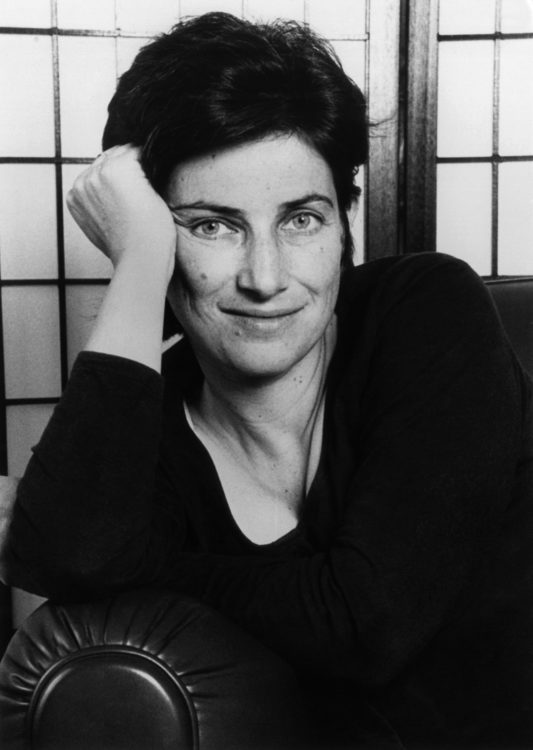

Ulrike Rosenbach, Die Einsame Spaziergängerin [la poussette solitaire], 1979, performance, photographie, © ADAGP, Paris

Avant de devenir un médium à part entière, la vidéo était intrinsèquement liée à la télévision. Il faut attendre le début des années 1960 et notamment la commercialisation à partir de1967 du Portapak Sony – premier enregistreur vidéo portable – pour qu’elle prenne son indépendance vis-à-vis de la transmission télévisée et de ses plateaux. Il devient alors possible de filmer partout, et les artistes se saisissent de cette technique.

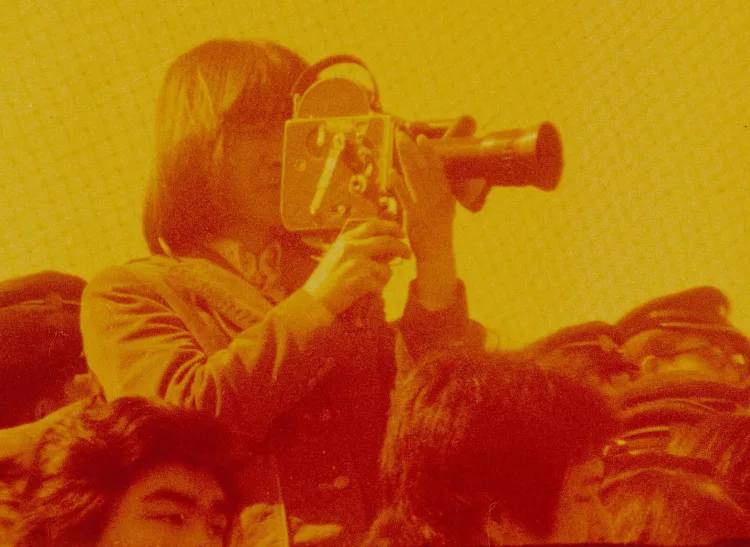

Les premières utilisations de l’image électronique comme médium artistique apparaissent au sein du mouvement Fluxus. En mars 1963, Nam June Paik (1932-2006) réalise une distorsion de l’image télévisée en approchant un aimant du tube cathodique. Cette œuvre est retenue comme la naissance de l’art vidéo, et, dès lors, de nombreuses artistes femmes s’en emparent et participent à son développement. VALIE EXPORT (née en 1940) infiltre dès 1971 le monde télévisuel en interrogeant, dans Facing a Family, les liens entre regardant·e et regardé·e. Ulrike Rosenbach (née en 1943) est l’une des premières vidéastes à réaliser des pièces en circuit fermé, filmant et projetant des images en même temps. Les performeuses Marina Abramović (née en 1946) et Leda Papaconstantinou (née en 1945) immortalisent leurs actions dès la fin desannées 1960, modifiant ainsi le rapport de leurs œuvres à l’éphémère. Dès 1972 – et jusqu’en 1980 – se tient le Women’s Video Festival dans l’espace d’exposition The Kitchen à New York mettant en lumière des vidéastes encore sous-représentées, comme la japonaise Shigeko Kubota (1937-2015), membre du groupe Fluxus.

L’art vidéo ouvre un nouvel univers d’expérimentation de l’image ; cette dernière est manipulable ou effaçable, avec ou sans archivage. Nan Hoover (1931-2008) s’intéresse aux potentialités de la transparence, produisant des pièces entre peinture et film. Dóra Maurer (née en 1937) travaille la répétition et la variation en créant des compositions complexes d’images et de sons.

À la fois outil de création et de contestation, la vidéo devient un moyen de réagir aux mouvements artistiques dominants des années 1960. Joan Jonas (née en 1936) réalise ses œuvres dans une démarche introspective, narrative et symbolique, en rupture avec la distanciation de l’art minimal. Carolee Schneemann (née en 1938) dans Up and Including Her Limits (1973) dessine au gré des mouvements de son corps suspendu lors d’une performance filmée et retransmise sur des moniteurs. L’artiste y met en scène une gestualité proche de l’action painting, mais s’en éloigne en considérant les dessins obtenus comme secondaires, posant la question des rapports entre processus créatif et œuvre finale.

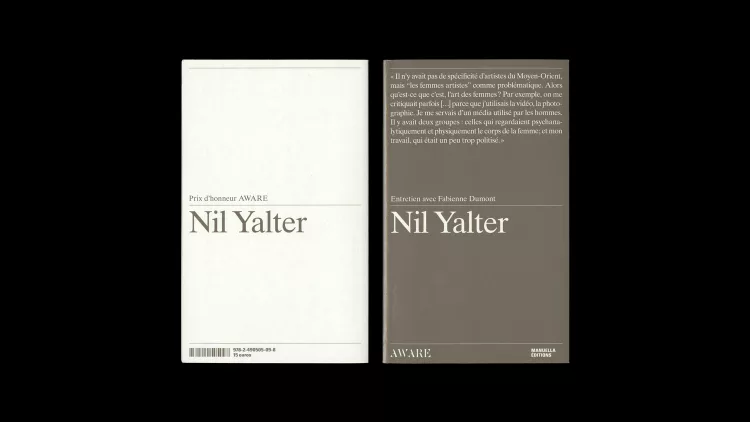

Comme la photographie, la caméra s’impose à son tour en médium privilégié de visibilité et de dénonciation des oppressions. Martine Barrat (née en 1937) réalise une série de vidéos sur la vie de membres de gangs du South Bronx. Dans son installation La Roquette, Prisons de femmes, Nil Yalter (née en 1938), en collaboration avec Judy Blum (née en 1943) et Nicole Croiset, dénonce les conditions carcérales. Howardena Pindell (née en 1943) aborde les questions de race et de genre, et Anna Maria Maiolino (née en 1942) dénonce la censure des femmes au Brésil. Quant au duo de cinéastes Maria Klonaris (1947-2014) et Katerina Thomadaki (née en 1947), elles théorisent ce qu’elles nomment le cinéma corporel en faisant du corps et de l’identité féminine un lieu d’exploration plastique et politique. Ainsi, la vidéo, au service de diverses causes militantes, devient un instrument de subversion du patriarcat. Dès 1976, le collectif de vidéastes françaises Les Insoumuses proclame dans la vidéo Maso et Miso vont en bateau : « Aucune image de la télévision ne peut nous incarner, c’est avec la vidéo que nous nous raconterons. »

La vidéo a été massivement investie par les artistes femmes. De nombreux écrits rappellent encore leur place dans l’histoire de l’art, et les convergences entre ce médium et les luttes politiques et féministes. Les ouvrages collectifs Black women film and video artists (1998), édité par Jacqueline Bobo, et Women Artists, Feminism and the Moving Image : Contexts and Practices (2019), dirigé par Lucy Reynolds, constituent des jalons importants de la recherche sur les femmes vidéastes.

1938 | Égypte

Nil Yalter

1939 — 2019 | États-Unis

Carolee Schneemann

1936 | États-Unis

Joan Jonas

1943 | États-Unis

Howardena Pindell

1948 | États-Unis

Adrian Piper

1946 | Serbie

Marina Abramović

1948 — Cuba | 1985 — États-Unis

Ana Mendieta

1943 | Allemagne

Ulrike Rosenbach

1940 | Autriche

VALIE EXPORT

1935 — 2022 | Brésil

Sonia Andrade

1935 | États-Unis

Eleanor Antin

1937 | Algérie

Martine Barrat

1933 | Brésil

Anna Bella Geiger

1931 — États-Unis | 2008 — Allemagne

Nan Hoover

1949 | Croatie

Sanja Iveković

1967 | Grèce

Klonaris/Thomadaki

1937 — Japon | 2015 — États-Unis

Shigeko Kubota

1942 | Italie

Anna Maria Maiolino

1937 | Hongrie

Dóra Maurer

1933 | Japon

Yoko Ono

1947 | France

ORLAN

1945 | Grèce

Leda Papaconstantinou

1927 — 2004 | Brésil

Lygia Pape

1945 | Pologne

Ewa Partum

1943 | États-Unis

Martha Rosler

1928 — Belgique | 2019 — France

Agnès Varda

1962 | Russie

Olga Chernysheva

1936 | États-Unis

Barbara Kasten

1948 — Nouvelle-Zélande | 2014 — Royaume-Uni

Alexis Hunter

1927 — États-Unis | 2019 — État-Unis

Lillian Schwartz

1909 — 1970 | États-Unis

Marie Menken

1962 | Suisse

Pipilotti Rist

1950 — Belgique | 2015 — France

Chantal Akerman

1939 — 2019 | États-Unis

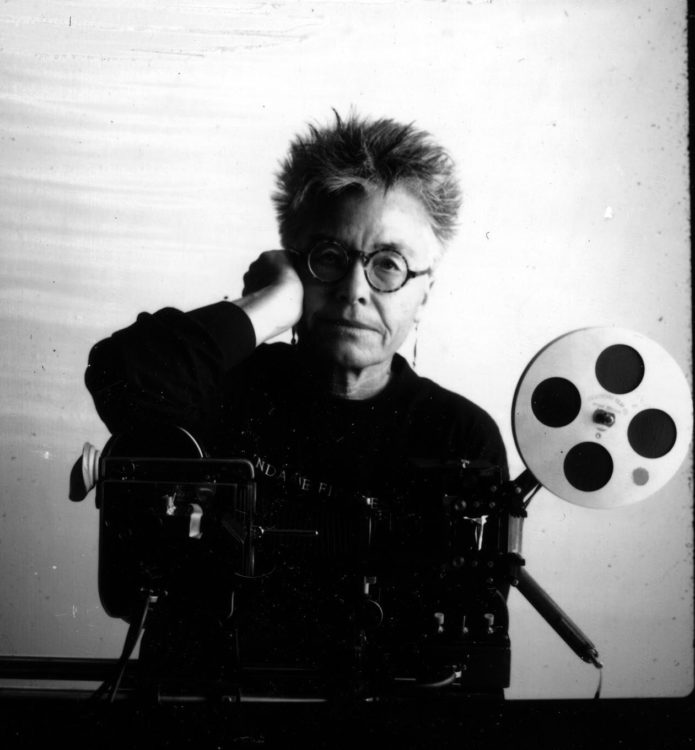

Barbara Hammer

1972 — Suisse | 1963 — Allemagne

Pauline Boudry / Renate Lorenz

1954 | Taïwan

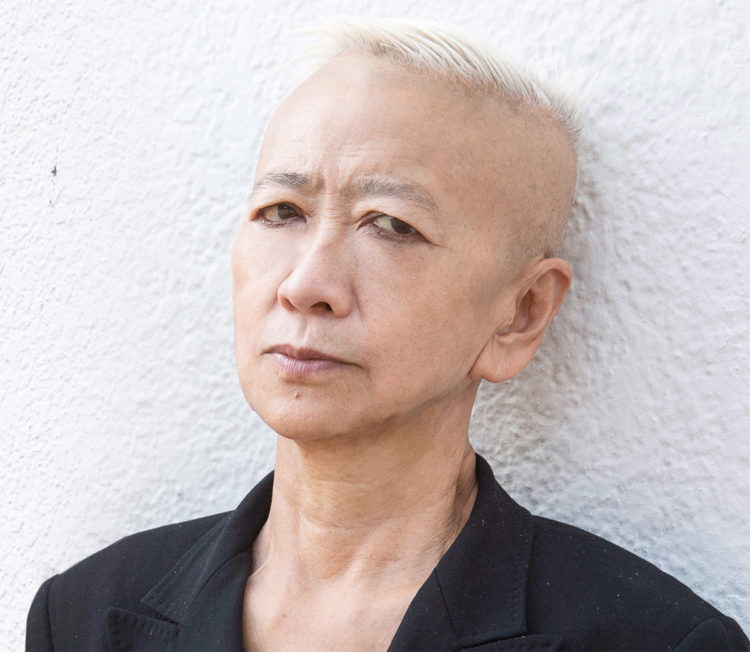

Shu Lea Cheang

1970 | Turquie

CANAN (Şenol)

1934 | États-Unis

Yvonne Rainer

1962 | Turquie

Şükran Moral

1992 | Espagne

Cabello/Carceller

1940 — 2015 | Espagne

Elena Asins

1960 | États-Unis

Lorna Simpson

1965 | Australie

Julie Gough

1961 | Australie

Lynette Wallworth

1956 | Espagne

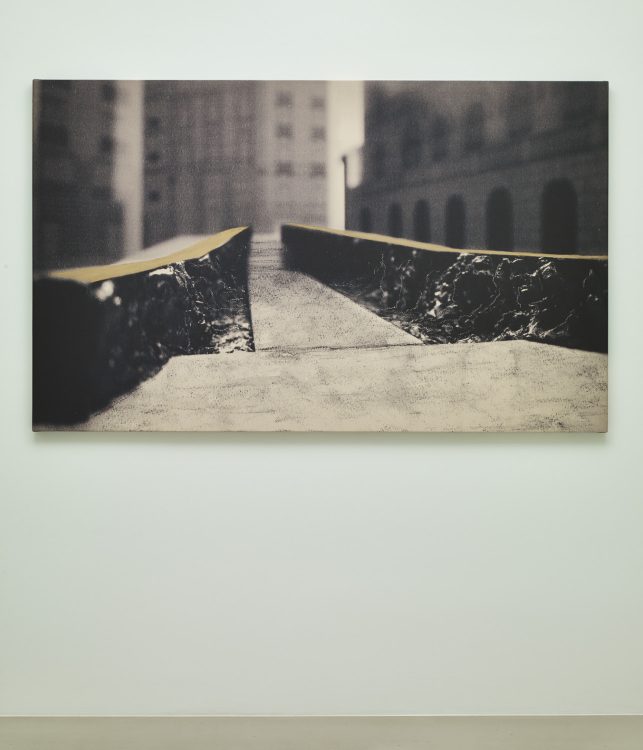

Cristina Iglesias

1951 — 2021 | Japon

Tāri Itō

1963 | France

Zineb Sedira

1959 | Japon

Yoshiko Shimada

1940 — 1993 | États-Unis

Hannah Wilke

1944 | Maroc

Joëlle de La Casinière

1969 | Israël

Nira Pereg

1969 | Hong Kong

MAN Phoebe Ching Ying

1970 | Autriche

Elke Silvia Krystufek

1959 | Estonie

Kai Kaljo

1947 | Pologne

Zofia Kulik

1937 — 2022 | Pologne

Natalia LL

1930 — 1998 | Canada

Joyce Wieland

1946 | Hongrie

Orshi Drozdik

1941 | Pérou

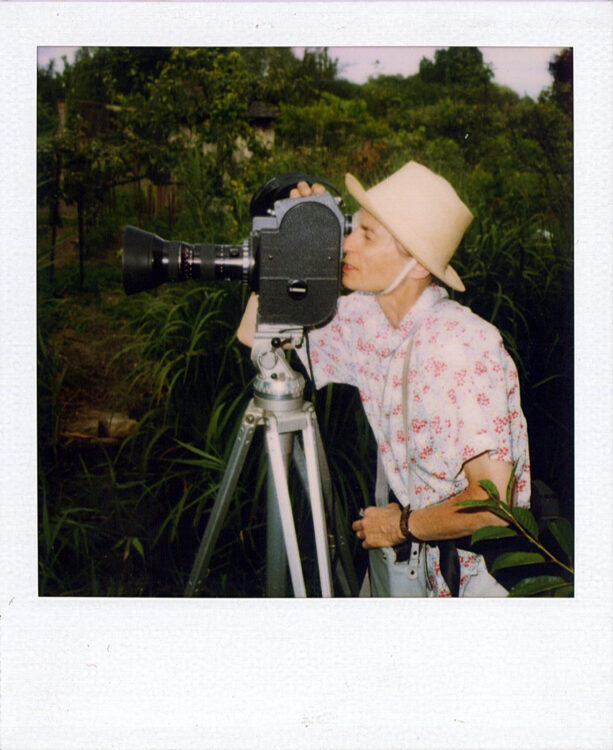

Rose Lowder

1954 | Israël

Michal Heiman

1972 | États-Unis

Maha Maamoun

1966 | Pays-Bas

Patricia Kaersenhout

1972 | Israël

Raida Adon

1951 — Corée du Sud | 1982 — États-Unis

Theresa Hak Kyung Cha

1961 | Chine

PAU Ellen

1959 | Canada

Dana Claxton

1969 | Russie

Louisa Babari

1973 | Viêt Nam

Trinh Thi Nguyen

1973 | Royaume-Uni

Rosalind Nashashibi

1940 | Japon

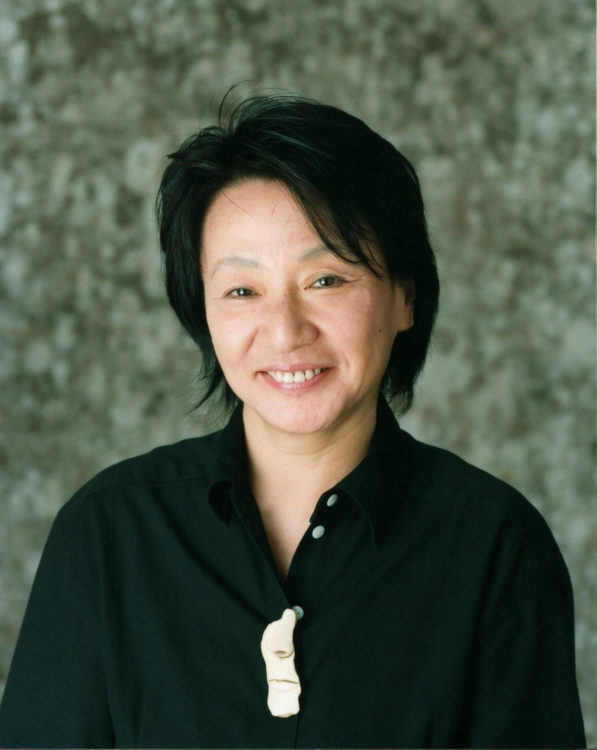

Mako Idemitsu

1960 | Birmanie

Phyu Mon

1962 — 2023 | Taïwan

HOU Lulu Shur-tzy

1973 | France

Agnès Geoffray

1973 | France

Katia Kameli

1973 | France

Maïder Fortuné

1973 | Luxembourg

Su-Mei Tse

1967 | Japon

Miwa Yanagi

1973 | France

Mathilde Rosier

1957 | Thailand

Araya Rasdjarmrearnsook

1973 | Brésil

Clarissa Tossin

1973 | Bulgarie

Rada Boukova

1946 — 2025 | États-Unis

Dara Birnbaum

1970 | Pays-Bas

Deborah Jack

1973 | États-Unis

Erika Vogt

1967 | Nigéria

Fatimah Tuggar

1971 | France

Yto Barrada

1941 | États-Unis

Lynn Hershman Leeson

1967 | Espagne

Tere Recarens

1965 | Espagne

Mabel Palacín

1974 | Danemark

Pia Rönicke

1974 | France

documentation céline duval (doc-cd)

1943 | France

Anne Deguelle

1963 | Espagne

Eulàlia Valldosera

1939 | Brésil

Regina Silveira

1956 | Brésil

Simone Michelin

1948 | République de Corée

Okhi Han

1965 — 1991 | Mexique

Elvira Palafox Herrán

1974 | Allemagne

Ulla von Brandenburg

1974 | France

Marie Voignier

1970 | Hongrie

Eszter Salamon

1948 — Liban | 2019 — France

Jocelyne Saab

1971 | Ouzbékistan

Anna Ivanova

1958 | Royaume-Uni

Suzanne Treister

1956 | Syrie

Hala Alabdalla

1969 | Birmanie

Chaw Ei Thein

1971 | Ukraine

Kristina Solomoukha

1930 — 2013 | Serbie (Yougoslavie)

Bogdanka Poznanović

1954 | Brésil