Focus

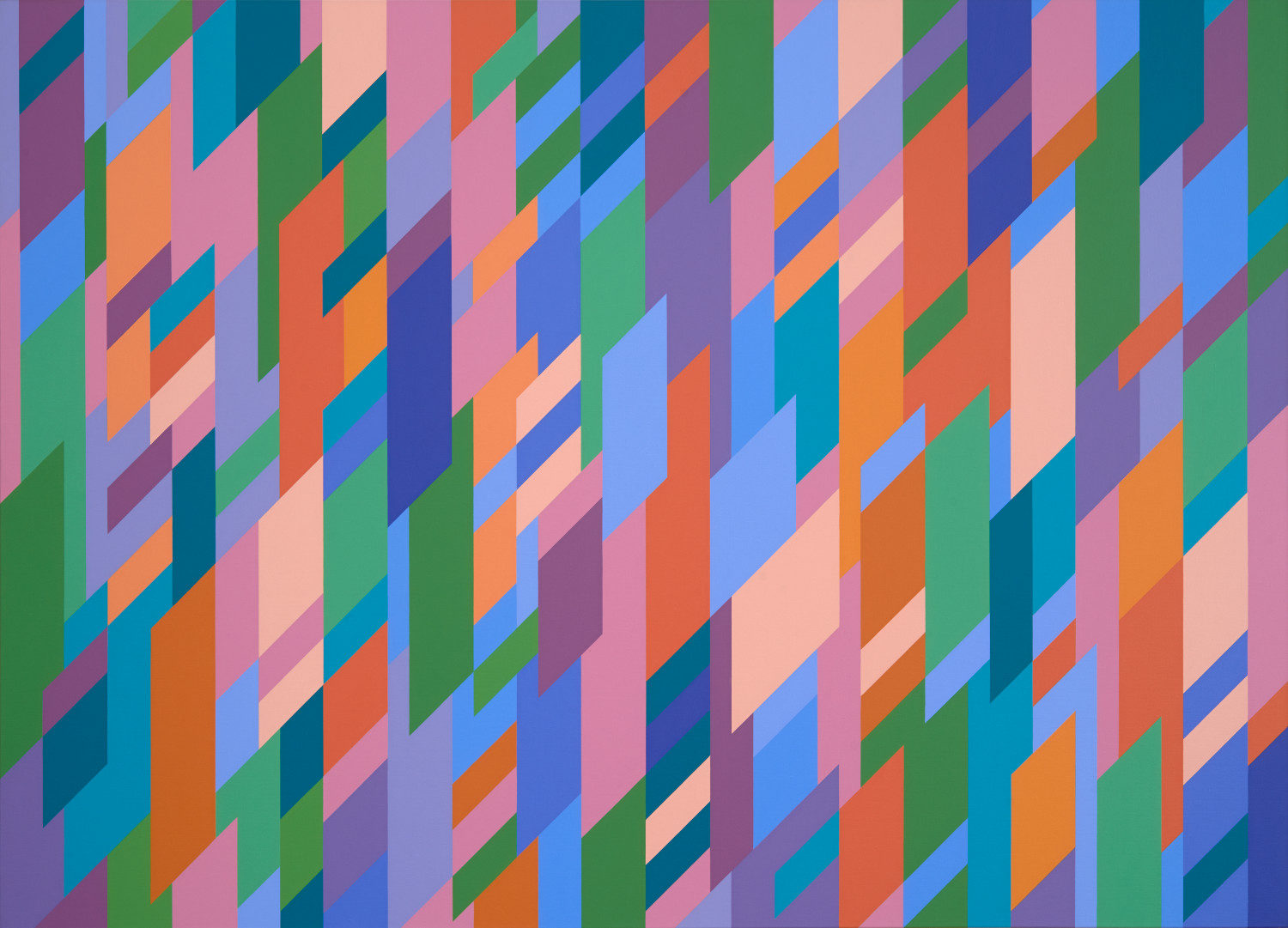

Bridget Riley, For Genji, 1995/1996, huile sur toile de lin, 165 x 228,6 cm, © Droits Réservés, © Cnap, © Photo : Ville de Grenoble / Musée de Grenoble-J.L. Lacroix

L’abstraction est la révolution artistique du XXe siècle. Influencée par le développement de la physique quantique et héritière de l’impressionnisme, du fauvisme et du cubisme, elle s’impose comme l’inspiration principale de la période. Ce courant renouvelle les codes traditionnels de la peinture et de la sculpture, en décomposant l’image pour sacraliser la forme pure et la couleur. En histoire de l’art, la genèse de l’abstraction coïncide à la réalisation en 1910 de Sans titre de Wassily Kandinsky (1866-1944), puis par le travail de jeunes artistes comme František Kupka (1871-1957), Kazimir Malevitch (1879-1935) ou Piet Mondrian (1872-1944) qui abandonnent progressivement la représentation du réel pour n’en garder que l’essence et l’émotion. Selon les récits de l’histoire de l’art, les artistes femmes ne se seraient donc pas saisies des codes de ce mouvement. Pourtant, Hilma af Klint (1862-1944), peintre suédoise, délaisse les compositions figuratives dès 1905. Son travail n’est redécouvert qu’en 1986 à l’occasion de l’exposition The Spiritual in Art : Abstract Painting 1890-1985 au LACMA à Los Angeles, où elle est présentée comme pionnière de l’abstraction. Sa peinture médiumnique, mais aussi la pratique méditative d’Agnes Martin (1912-2004) témoignent des recherches acharnées sur l’essentialisation du geste artistique.

Comme leurs pairs masculins, certaines artistes femmes utilisent les couleurs pour explorer les représentations de la forme. La peintre et sculptrice Marlow Moss (1890-1958) joue avec les lignes orthogonales et diagonales qu’elle dédouble en 1930 et dont finalement elle se détache pour expérimenter la clarté et les reliefs du blanc. Aurélie Nemours (1910-2005), s’adonne aussi à la monochromie et préfère le blanc aux couleurs vives. Les recherches picturales de l’artiste italienne Carla Accardi (1924-2014), partisane de la figuration réaliste, transcende la couleur, en approfondissant d’abord l’étude du noir et blanc pour en venir à l’utilisation des fluos au cours des années 1970.

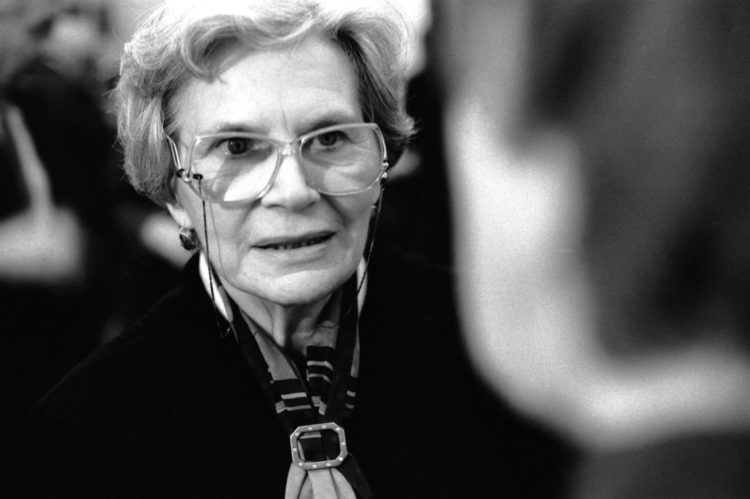

L’artiste libanaise, Saloua Raouda Choucair (1916-2017) lie sa quête artistique avec la tradition islamique soufie, l’absence de la figuration est pour elle ce qui ramène l’œuvre à l’essentiel de la pensée. La quête de la forme constitue un mouvement à part dans cette révolution picturale : l’abstraction géométrique, à laquelle les artistes femmes prennent pleinement part. D’origine roumaine, Natalia Dumitresco (1915-1997) joue avec la géométrique, ronds, carrés et autres stries se chamaillent pour offrir une vision kaléidoscopique. Bĕla Kolářová (1923-2010) questionne par la photographie, mais aussi l’assemblage et le dessin, les structures des objets qu’elle détourne de leur fonction primaire. Elle innove et invente ses propres moyens de création, comme le négatif artificiel où l’image née par la seule utilisation d’une chambre noire. Vera Molnár (née en 1924), artiste cinétique hongroise, réalise, quant à elle, des expérimentations artistiques à l’aide de l’informatique.

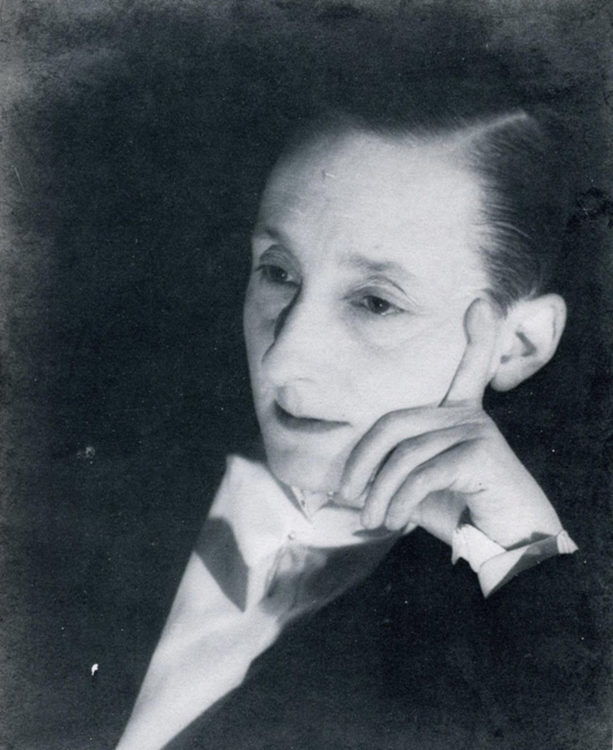

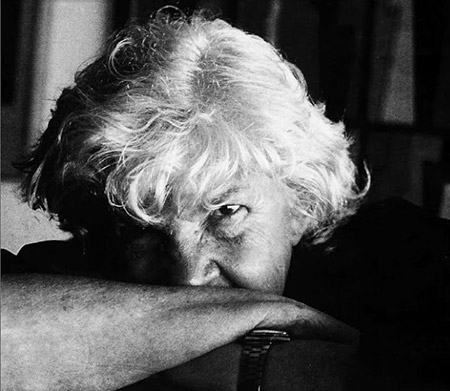

1895 — 1981 | France

Marcelle Cahn

1923 — 2010 | République tchèque

Bĕla Kolářová

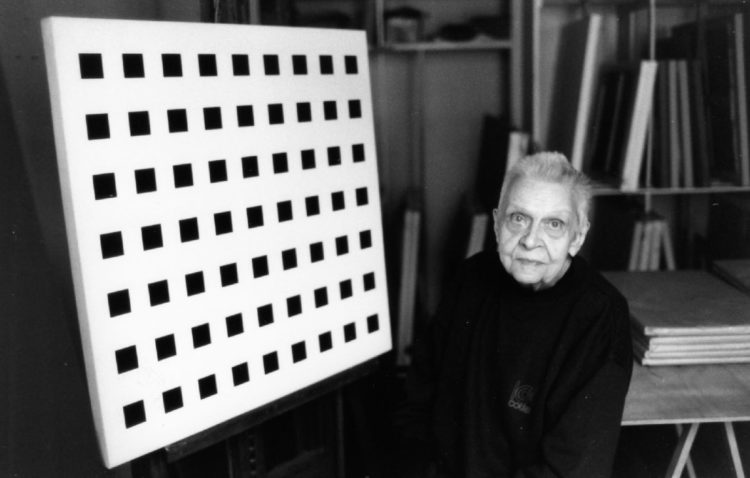

1924 — Hongrie | 2023 — France

Vera Molnár

1890 — 1958 | Royaume-Uni

Marlow Moss

1910 — 2005 | France

Aurélie Nemours

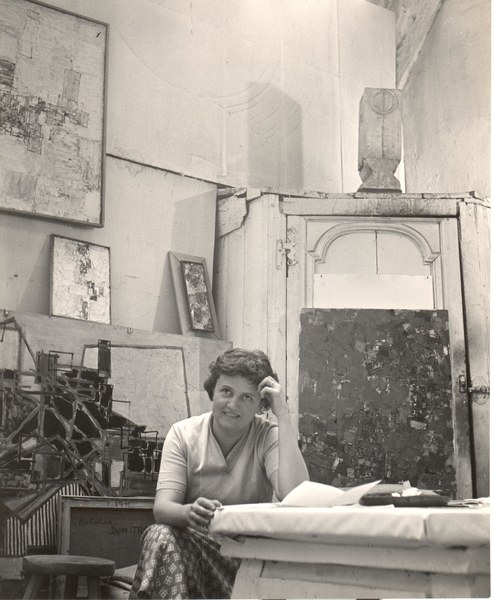

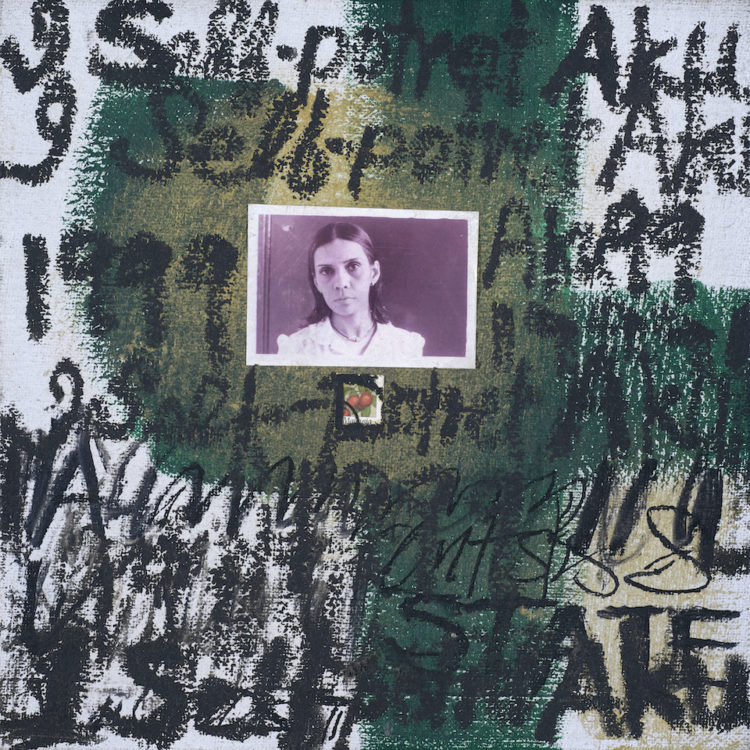

1924 — 2014 | Italie

Carla Accardi

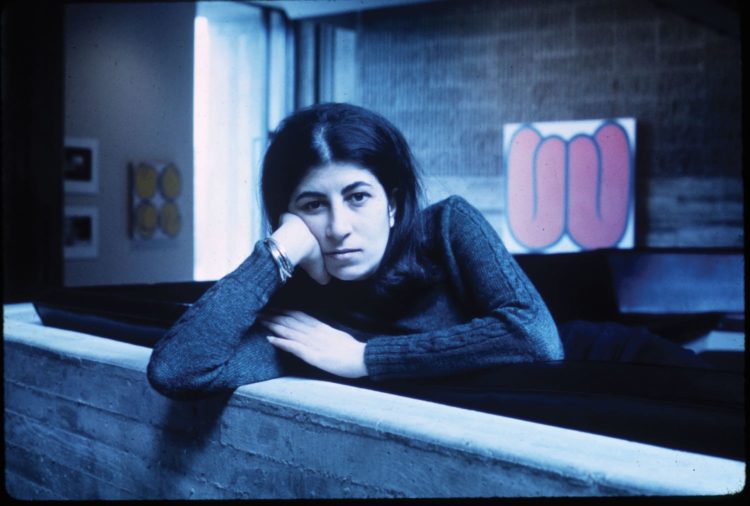

1931 | Royaume-Uni

Bridget Riley

1935 — 2018 | France

Geneviève Claisse

1950 | Estonie

Sirje Runge

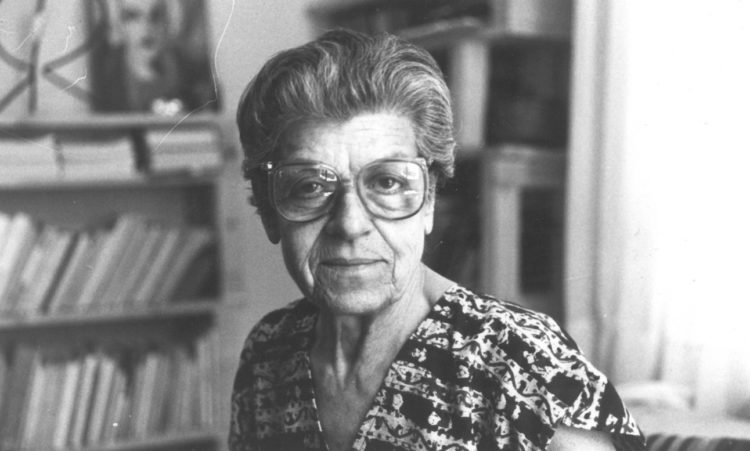

1915 — Roumanie | 1997 — France

Natalia Dumitresco

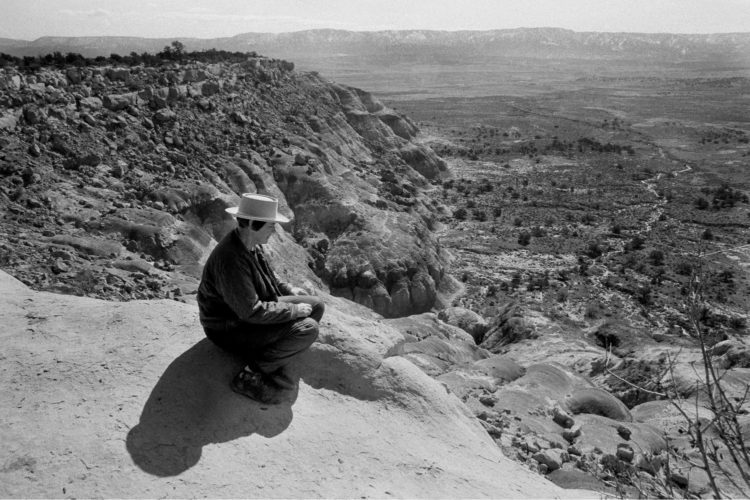

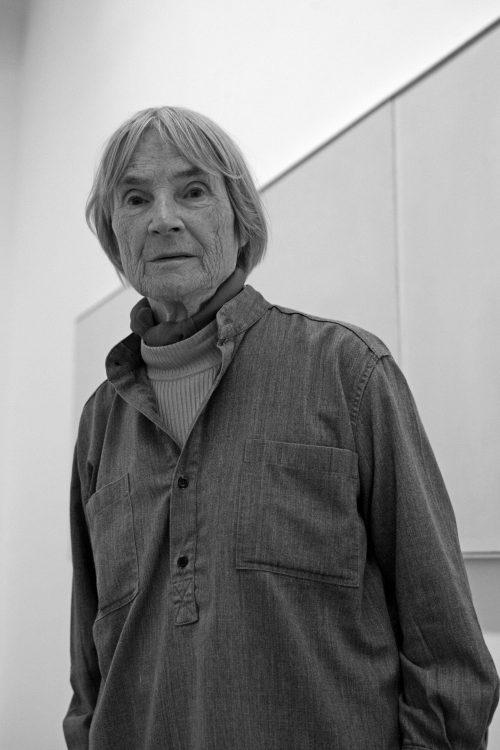

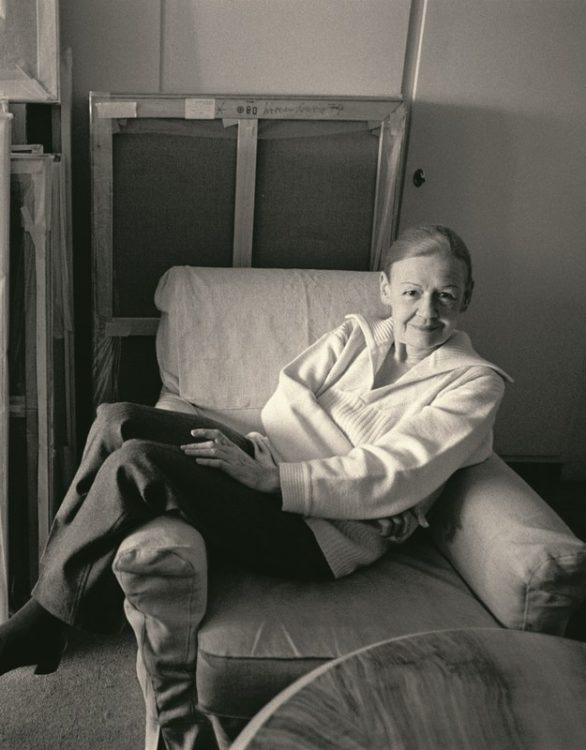

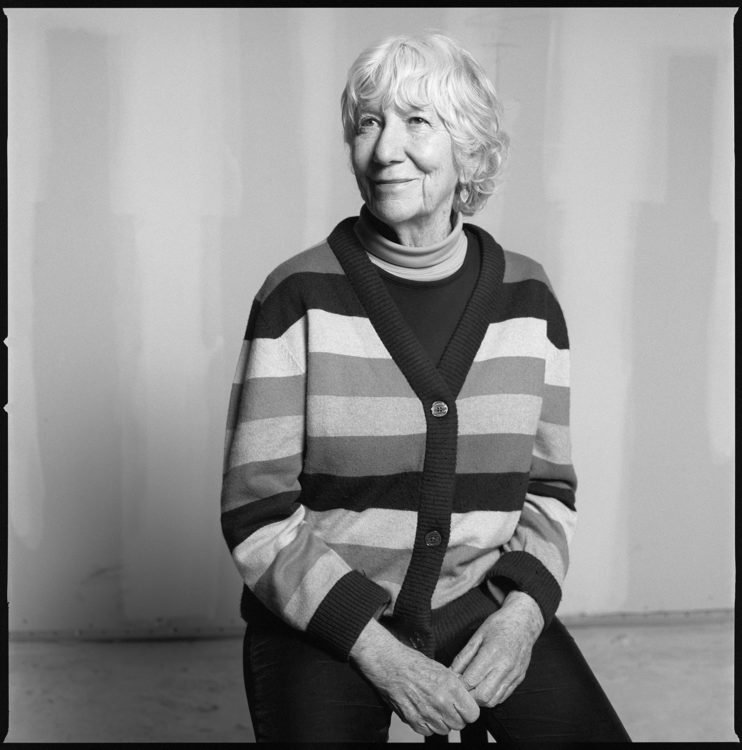

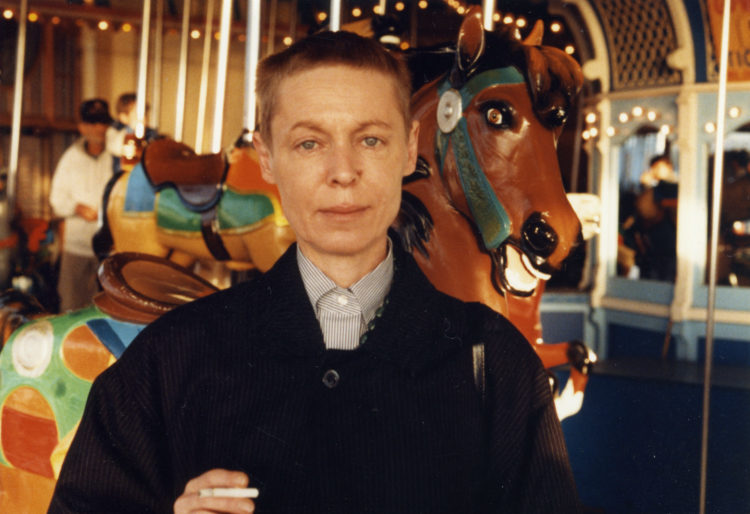

1912 — Canada | 2004 — États-Unis

Agnes Martin

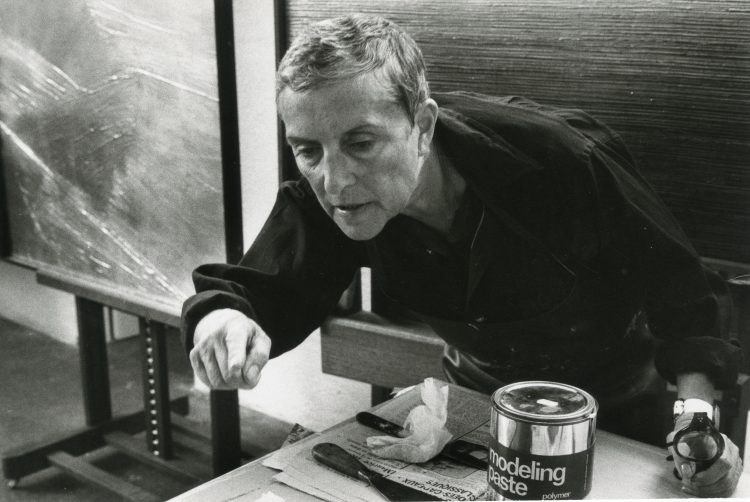

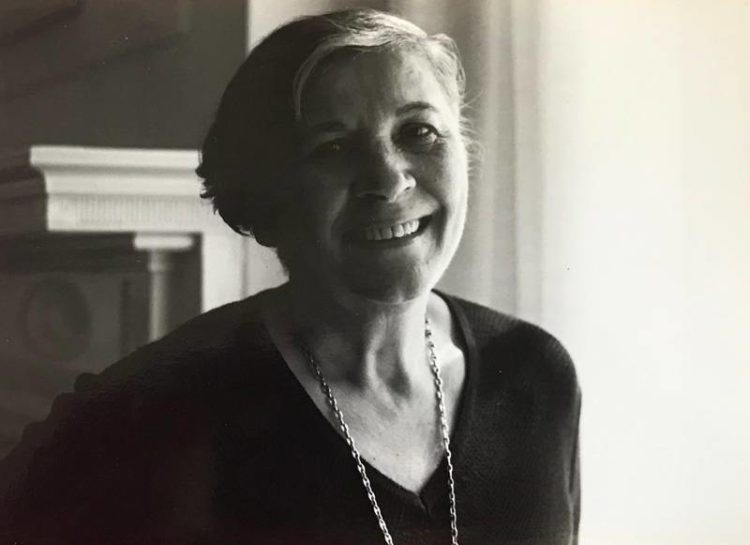

1923 — 2021 | France

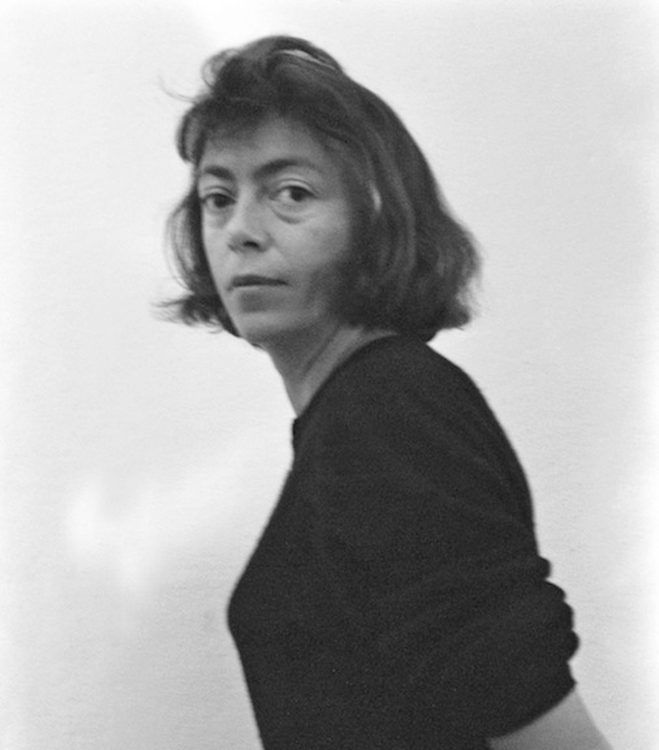

Geneviève Asse

1930 — 2005 | Belgique

Marthe Wéry

1899 — 1986 | Danemark

Franciska Clausen

1862 — 1944 | Suède

Hilma af Klint

1915 — Cuba | 2022 — États-Unis

Carmen Herrera

1909 — Suède | 1987 — France

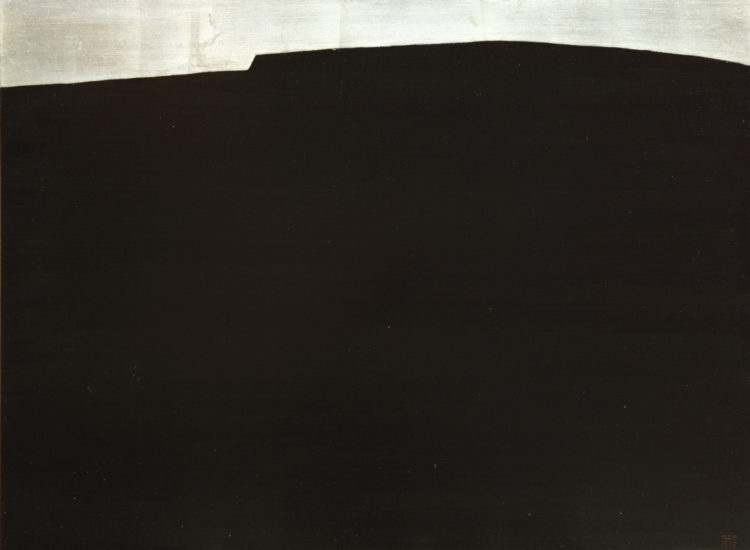

Anna-Eva Bergman

1916 — 2017 | Liban

Saloua Raouda Choucair

1877 — 1952 | États-Unis

Katherine Dreier

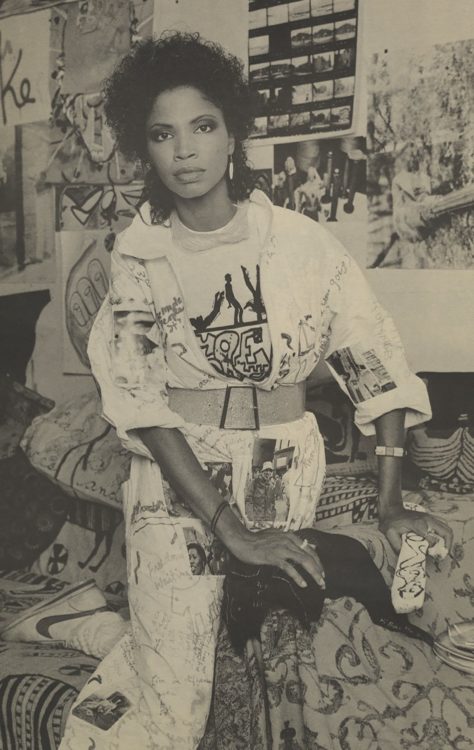

1918 — 1989 | États-Unis

Elaine de Kooning

1932 — 2005 | Japon

Atsuko Tanaka

1907 — 2007 | États-Unis

Lenore Tawney

1910 — Canada | 1997 — États-Unis

Ida Lansky

1891 — 1978 | États-Unis

Alma Woodsey Thomas

1900 — 1981 | Italie

Bice Lazzari

1936 | Palestine mandataire

Samia Halaby

1911 — Danemark | 1984 — France

Sonja Ferlov Mancoba

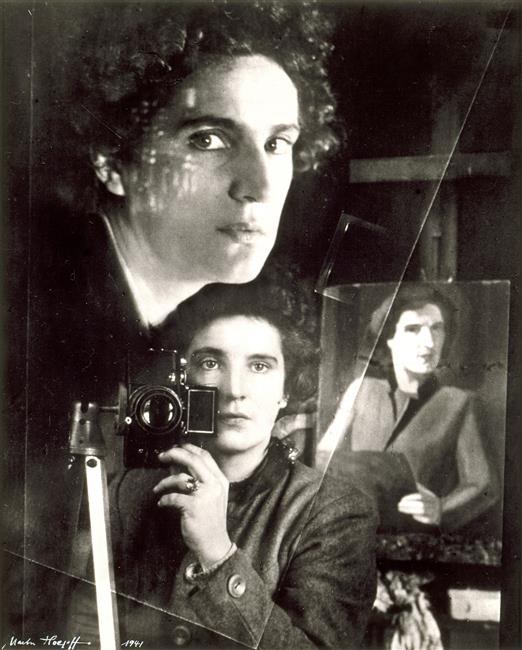

1912 — 2000 | Allemagne

Marta Hoepffner

1912 — 1986 | Suisse

Verena Loewensberg

1937 | Autriche

Tess Jaray

1936 | États-Unis

Barbara Kasten

1929 — 2015 | Norvège

Inger Sitter

1930 — 2004 | Italie

Dadamaino (Eduarda Emilia Maino, dite)

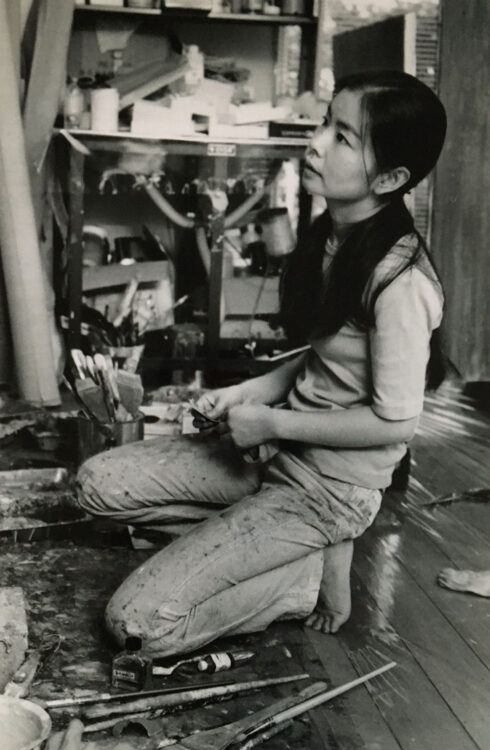

1940 — 1985 | Corée

Wook-kyung Choi

1939 — 2015 | États-Unis

Rosemarie Castoro

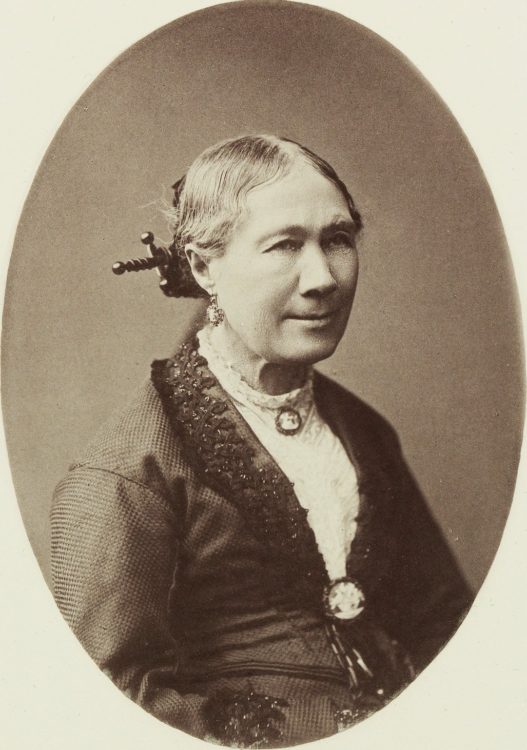

1814 — Espagne | 1884 — Royaume-Uni

Georgiana Houghton

1929 — 2018 | États-Unis

Marcia Hafif

1903 — 1974 | Turquie

Aliye Berger

1897 — Allemagne | 1983 — Suisse

Gunta Stölzl

1932 | Canada

Dorothea Rockburne

1885 — 1963 | Royaume-Uni

Helen Saunders

1892 — 1976 | Allemagne

Benita Koch-Otte

1927 — États-Unis | 2019 — État-Unis

Lillian Schwartz

1940 | États-Unis

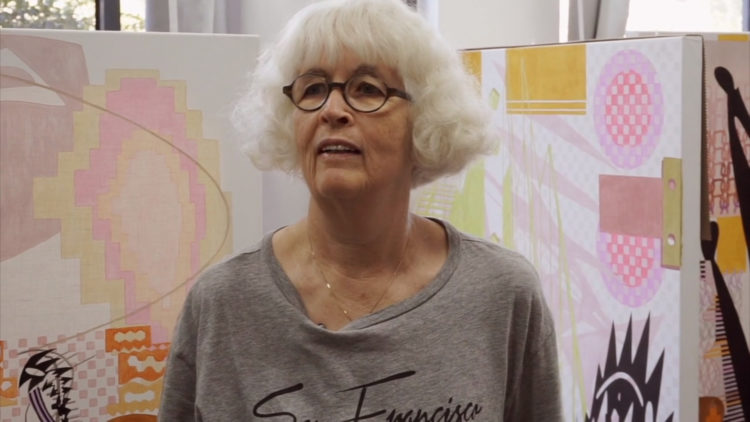

Mary Heilmann

1923 — États-Unis | 2009 — Liban

Helen Khal

1930 — Croatie (ancienne Yougoslavie) | 2022 — Italie

Jagoda Buić

1936 — 1998 | États-Unis

Bernice Bing

1896 — 1983 | États-Unis

Charmion von Wiegand

1944 | États-Unis

Harmony Hammond

1910 — 1974 | Danemark

Else Alfelt

1924 — Chine | 2011 — Australie

Irene Chou

1946 | Nouvelle-Zélande

Liz Coats

1889 — 1943 | Norvège

Ragnhild Keyser

1927 | France

Colette Brunschwig

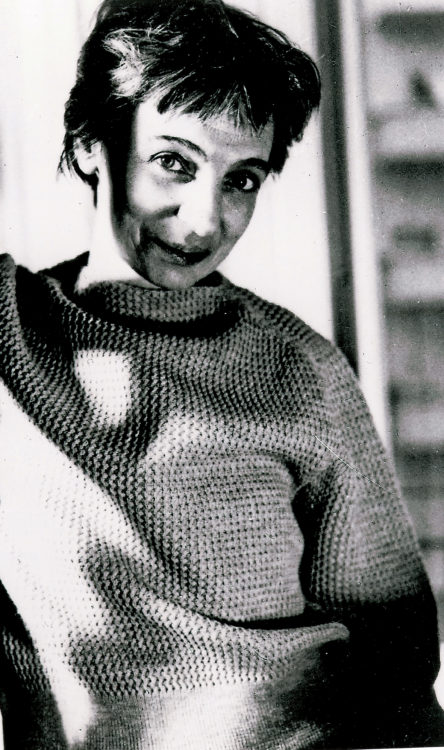

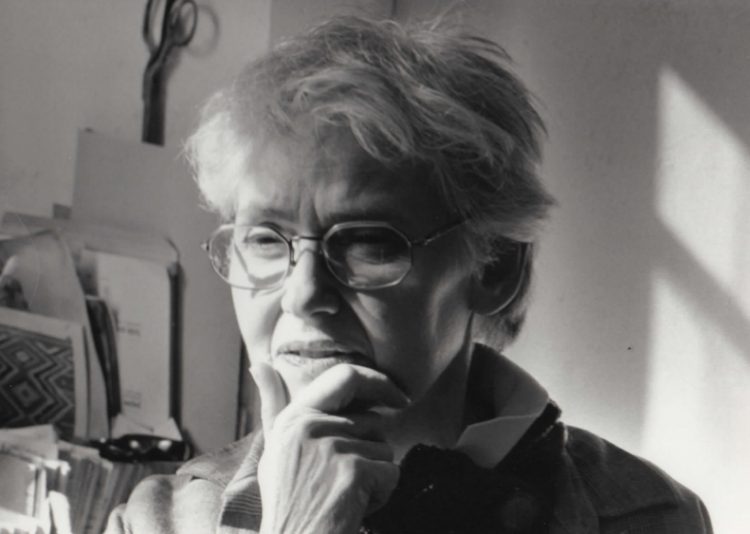

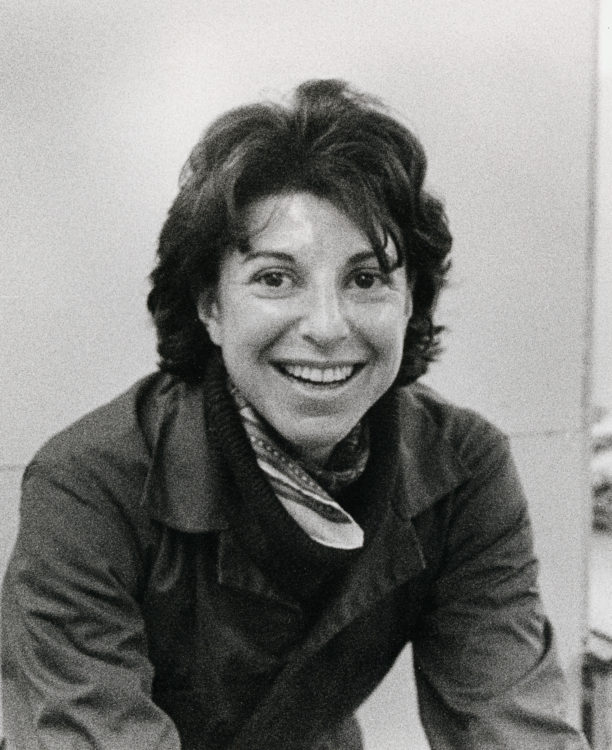

1923 — États-Unis | 2016 — France

Shirley Jaffe

1956 | Suisse

Silvia Bächli

1950 — 2004 | Japon

Toeko Tatsuno

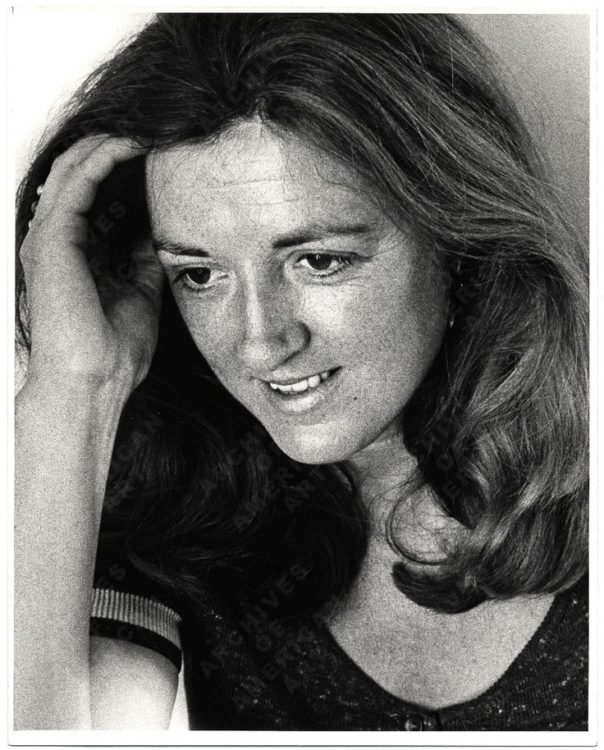

1925 — États-Unis | 1992 — France

Joan Mitchell

1930 — 2018 | Royaume-Uni

Gillian Ayres

1929 | États-Unis

Jo Baer

1959 | Australie

Judy Watson

1953 | États-Unis

Joanne Greenbaum

1941 — 2009 | Allemagne

Hanne Darboven

1905 — Moldavie | 1990 — France

Ida Karskaya

1964 | France

Dominique De Beir

1928 — 2011 | États-Unis

Helen Frankenthaler

1938 | Lettonie

Vija Celmins

1951 | Maroc

Chantal Petit (dite chantalpetit)

1908 — 1984 | États-Unis

Lee Krasner

1928 — 2017 | France

Pierrette Bloch

1943 | Mexique

Edda Renouf

1936 | Royaume-Uni

Gillian Wise

1925 — 2006 | Royaume-Uni

Sandra Blow

1928 — 2021 | Canada

Rita Letendre

1929 — 1989 | États-Unis

Jay DeFeo

1935 | États-Unis

Kay WalkingStick

1921 — Irak | 2015 — Israël

Claire Yaniv

1928 — Brésil | 2024 — Liban

Yvette Achkar

1917 — 2015 | Uruguay

María Freire

1961 | Allemagne

Katharina Grosse

1952 | Suriname

Dineke Blom

1923 | Canada

Françoise Sullivan

1973 | Liban

Lina Jabbour

1941 — 2016 | Malaisie

Nirmala Dutt Shanmughalingam

1971 | France

Julie Bessard

1945 | États-Unis

Candace Hill-Montgomery

1901 — 1971 | Cuba

Loló Soldevilla

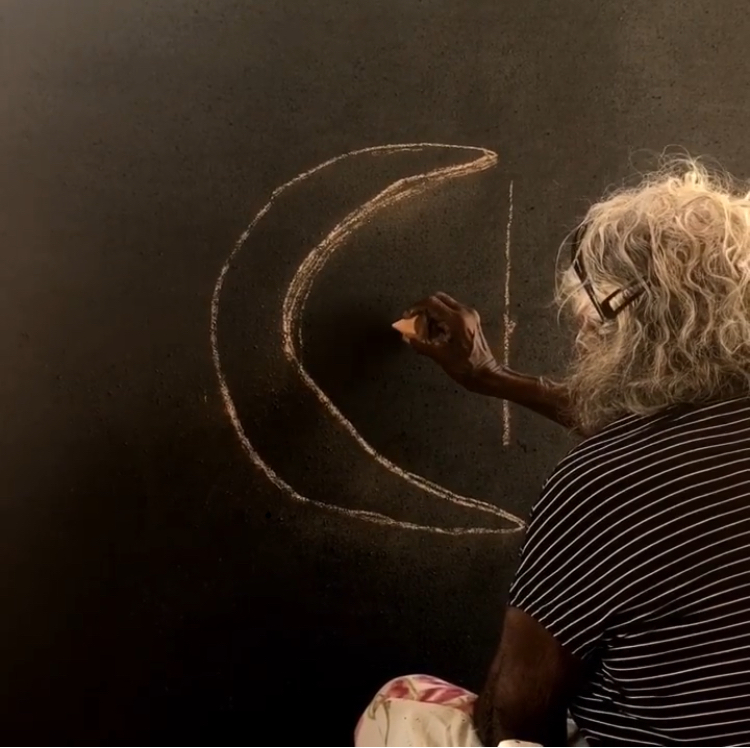

1931 | Australie

Mabel Juli Wirringgoon

1952 | Israël

Nurit David

1974 | France

Isabelle Cornaro

1939 | Égypte

Wissam Fahmy

1909 — 1976 | France

Roberta González

1951 | Philippines

Ileana Lee

1933 — 1999 | Lituanie

Kazimiera Zimblytė

1920 — 2005 | France

Huguette Arthur Bertrand

1936 | Liban

Nadia Saikali

1933 — 1988 | Japon

Seiko Kanno

1930 — 2020 | Pologne

Urszula Broll

1944 — 2025 | Liban

Samia Osseiran Junblat

1945 — 2003 | Indonésie

Hildawati Soemantri

1934 — 2014 | Colombie