Focus

Au XIXe siècle, lorsque la discipline de l’histoire de l‘art se forme, un débat s’ouvre quant aux origines de celui-ci. Bien que l’acte de transformer des ressources végétales ou animales en fibres puis en un tissu soit considéré comme un moment fondamental de la production culturelle, les pratiques textiles sont attribuées à la sphère domestique et féminine, et par conséquent exclues de la théorisation de l’art. Seuls les textiles de haute qualité – et de confection masculine – sont reconnus comme ayant eu une influence sur le développement artistique. Mais, dans l’ensemble, le textile demeure exclu du canon moderne, ce qui s’explique par le discours sur l’autonomie de l’art et sur l’opposition entre les arts appliqués et les arts libres. Cela souligne la subordination de l’art textile, « tactile », à l’art optique de la peinture.

Dès les premières avant-gardes, au tournant du XXe siècle, des artistes femmes explorent les techniques et les matériaux de l’art textile. Sonia Delaunay (1885-1979) conçoit et coud des costumes pour des ballets, dont les motifs en patchwork s’animent sur les corps. Sophie Taeuber-Arp (1889-1943), quant à elle, réalise des compositions brodées et tissées pour des tapis ou des housses de coussins, ainsi que des objets perlés. Le plus souvent, on considère que le développement du textile en tant que médium de l’art moderne débute au Bauhaus, où il est théorisé pour la première fois. Dans les ateliers de tissage de l’école, Gunta Stölzl (1897-1983), Otti Berger (1898-1944), Anni Albers (1899-1994) et d’autres allient recherche artistique formelle et expérimentations industrielles. Si, au départ, elles s’inspirent d’une approche picturale en produisant des « tableaux » en laine, elles développent par la suite une démarche spécifique au médium et reconnaissent la qualité particulière du textile en tant qu’interface entre le monde haptique et le monde optique.

Dans les années 1960, le mouvement du Fiber Art continue de développer une approche spécifique au textile, en lien avec les théories esthétiques contemporaines. Claire Zeisler (1903-1991), Lenore Tawney (1907-2007), Olga de Amaral (née en 1932) ou Sheila Hicks (née en 1934) libèrent les œuvres du métier à tisser, les transformant en sculptures. Dans une démarche revendiquée comme émancipatrice, le médium s’affranchit de toute fonction utilitaire et s’établit comme un objet du monde de l’art contemporain.

Dans le cadre du mouvement féministe des années 1970, des artistes telles que Miriam Schapiro (1923-2015), Faith Ringgold (1930-2024) ou Annette Messager (née en 1943) se réfèrent à des pratiques textiles considérées comme mineures pour en explorer les qualités spécifiques et mettre en lumière la vie, le travail et la créativité des femmes, longtemps négligés. Elles démontrent ainsi que l’opposition entre art et artisanat repose sur des hiérarchies sociales de genre et de race, et dans le même temps conduit à la stabilisation de celles-ci, la prétendue habileté manuelle intuitive des femmes servant de base pour leur nier toute faculté créatrice.

De nombreuses artistes, dont Ntombephi Ntobela (née en 1966), Marie Watt (née en 1967) et Yee I-Lann (née en 1971), explorent aujourd’hui les techniques et les matériaux textiles, en s‘appuyant sur la transmission de connaissances issues de différentes cultures du monde entier, qu’elles interrogent, revitalisent et/ou développent davantage. Elles contribuent ainsi à une revalorisation du textile dans le monde de l’art et remettent en question la séparation entre la création d’œuvres artistiques et la production d’objets ethnologiques.

1899 — Allemagne | 1994 — États-Unis

Anni Albers

1943 | France

Annette Messager

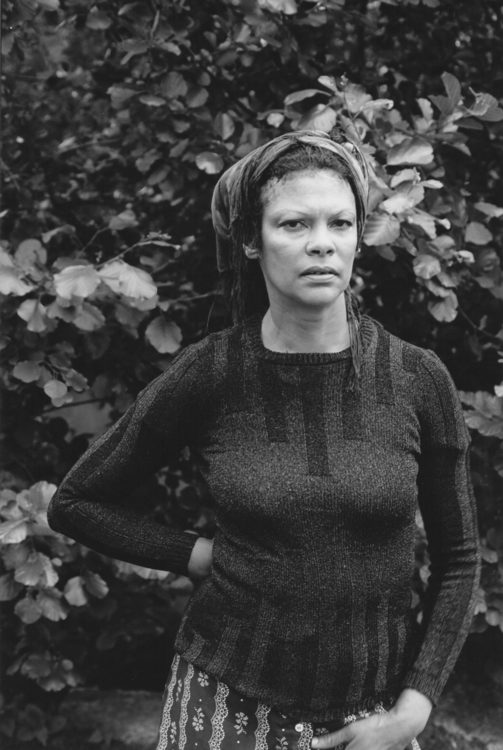

1936 — Jamaïque | 2017 — France

Hessie (Hessie Djuric, née Johnston, dite)

1939 | France

Raymonde Arcier

1934 | États-Unis

Sheila Hicks

1889 — 1943 | Suisse

Sophie Taeuber-Arp

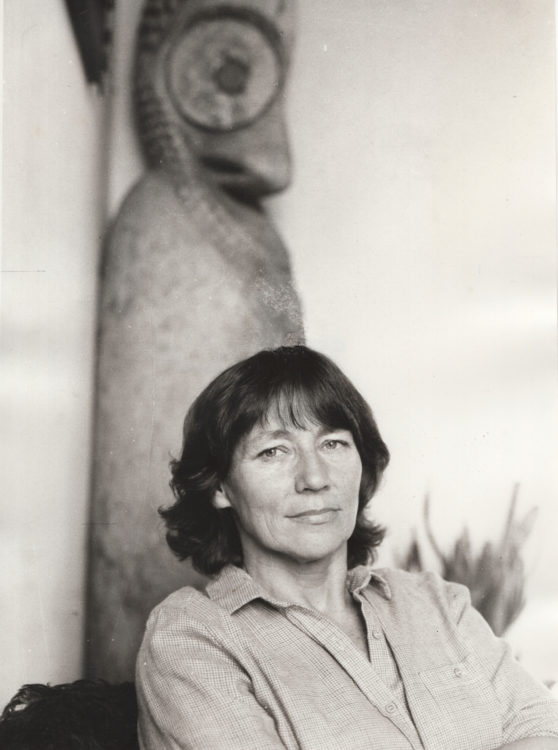

1911 — France | 2010 — États-Unis

Louise Bourgeois

1963 | Égypte

Ghada Amer

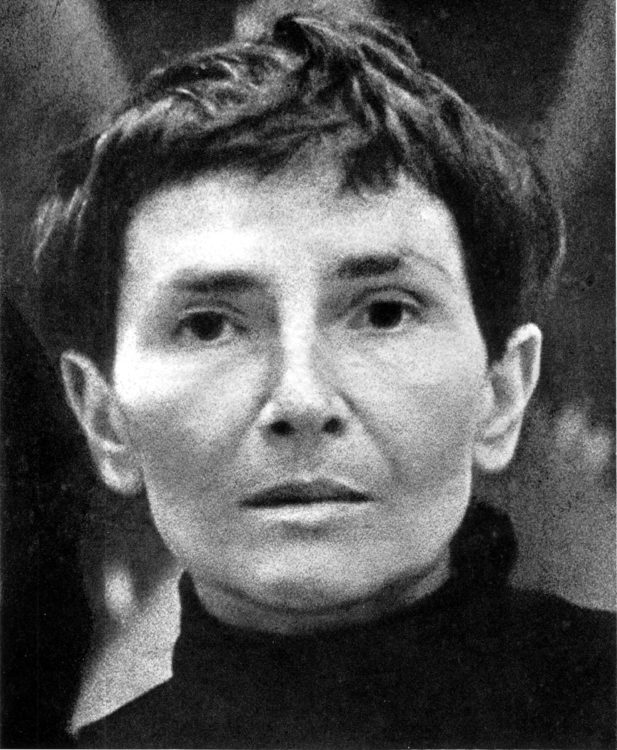

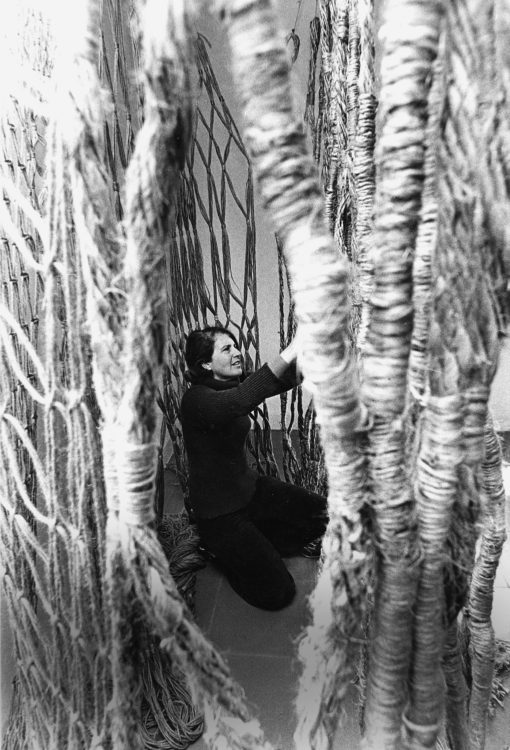

1930 — 2017 | Pologne

Magdalena Abakanowicz

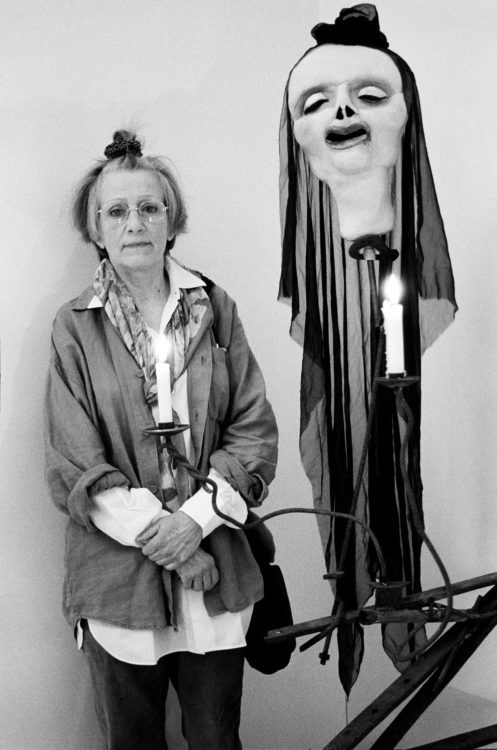

1925 — Suisse | 2015 — France

Eva Aeppli

1963 | Inde

Rina Banerjee

1939 | France

Bernadette Bour

1926 — 2018 | Roumanie

Geta Brătescu

1931 — 2019 | Liban

Huguette Caland

1969 | Vietnam

Tiffany Chung

1932 | Colombie

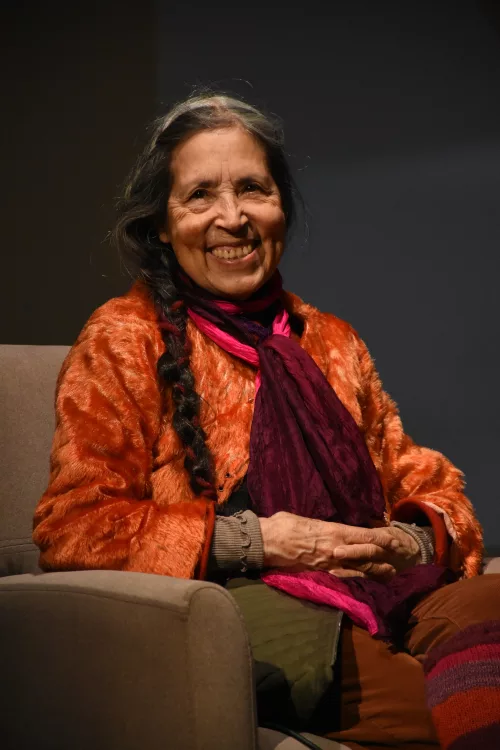

Olga de Amaral

1963 | Royaume-Uni

Tracey Emin

1942 | États-Unis

Jann Haworth

1908 — Ukraine | 1958 — Pologne

Maria Jarema

1944 | Australie

Yvonne Koolmatrie

1892 — Pologne | 1966 — France

Jeanne Kosnick-Kloss

1958 | Irlande

Kathy Prendergast

1929 — Japon | 2025 — Allemagne

Takako Saito

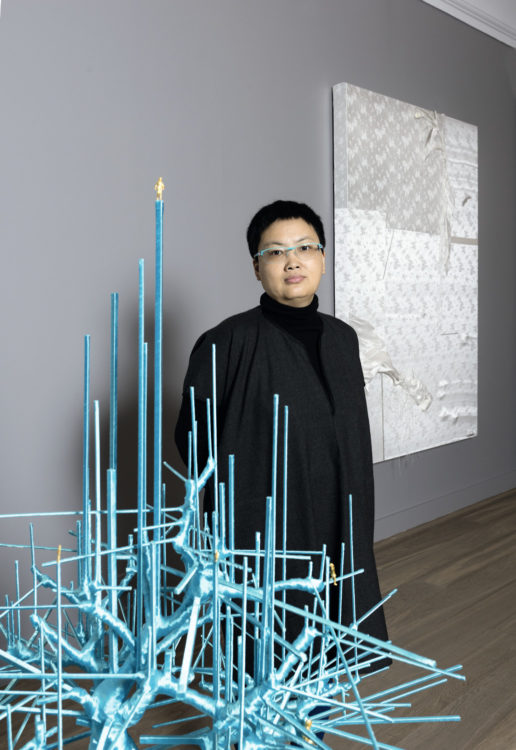

1961 | Chine

Lin Tianmiao

1942 | Nouvelle-Zélande

Maureen Lander

1907 — 2007 | États-Unis

Lenore Tawney

1966 | Zambie

Agnes Buya Yombwe

1940 | Argentine

Delia Cancela

1971 | Nouvelle-Zélande

Ani O’Neill

1897 — Allemagne | 1983 — Suisse

Gunta Stölzl

1892 — 1976 | Allemagne

Benita Koch-Otte

1894 — Suède | 1970 — Norvège

Hannah Ryggen

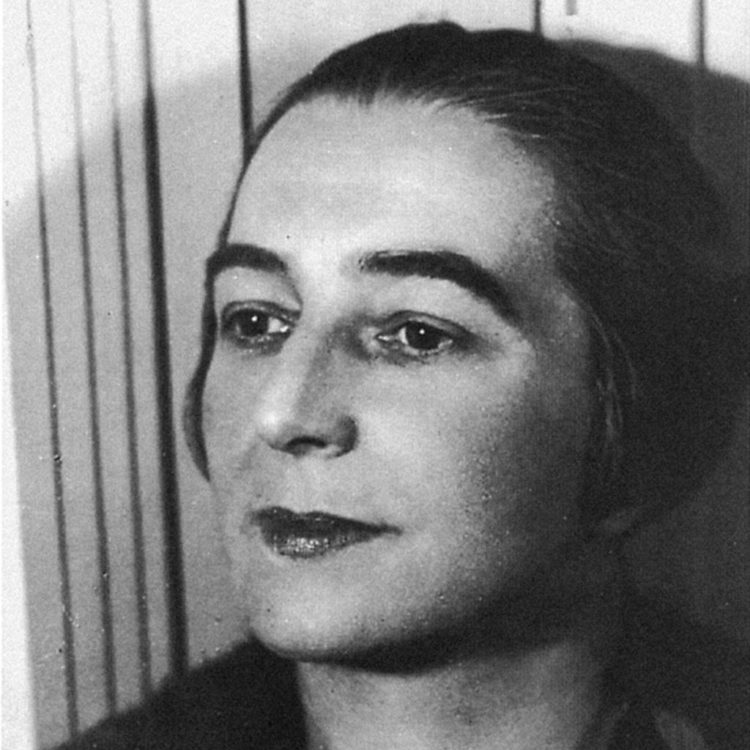

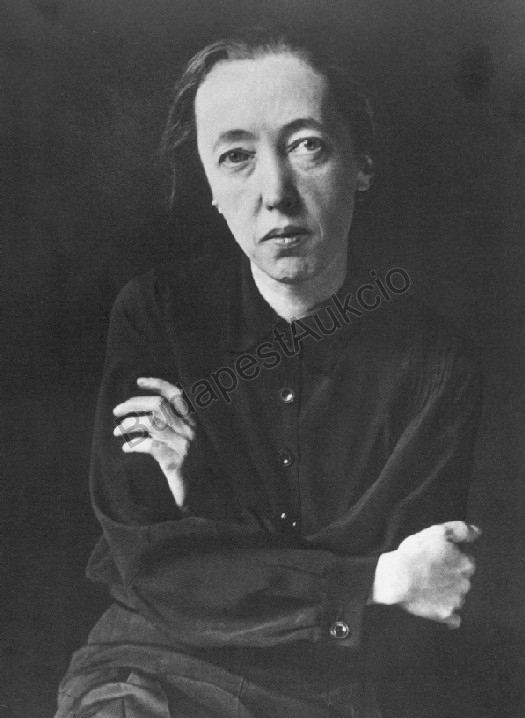

1903 — Pologne | 2000 — Allemagne

Gertrud Arndt

1930 — Croatie (ancienne Yougoslavie) | 2022 — Italie

Jagoda Buić

1926 — 2011 | Espagne

Aurèlia Muñoz

1944 | États-Unis

Harmony Hammond

1889 — Islande | 1966 — Danemark

Júlíana Sveinsdóttir

1964 | Chine

Qing Lu

1834 — 1910 | États-Unis

Harriet Powers

1970 | Brésil

Lídia Lisboa

1964 | Argentine

Nicola Costantino

1908 — 2000 | Turquie

Hripsimeh Sarkissian

1960 | Argentine

Mónica Millán

1897 — 1978 | Mexique

Lola Cueto

1949 — États-Unis | 2004 — Israël

Pamela Levy

1948 | Brésil

Sonia Gomes

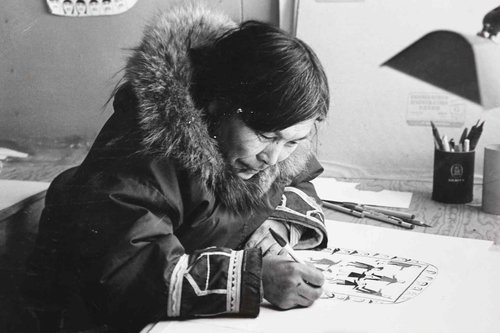

1906 — 1985 | Canada

Jessie Oonark

1928 — 2017 | France

Pierrette Bloch

1958 | France

Cécile Bart

1930 — 1998 | Canada

Joyce Wieland

1964 | Martinique, France

Valérie John

1968 | Haïti

Myrlande Constant

1970 | Mexique

Natividad Amador

1970 | États-Unis

Teri Greeves

1967 | Ouzbékistan

Dilyara Kaipova

1965 | Pérou

Gaudencia Aquilina Yupari Quispe

1967 | États-Unis

Marie Watt

1945 — 2025 | Norvège

Elisabeth Astrup Haarr

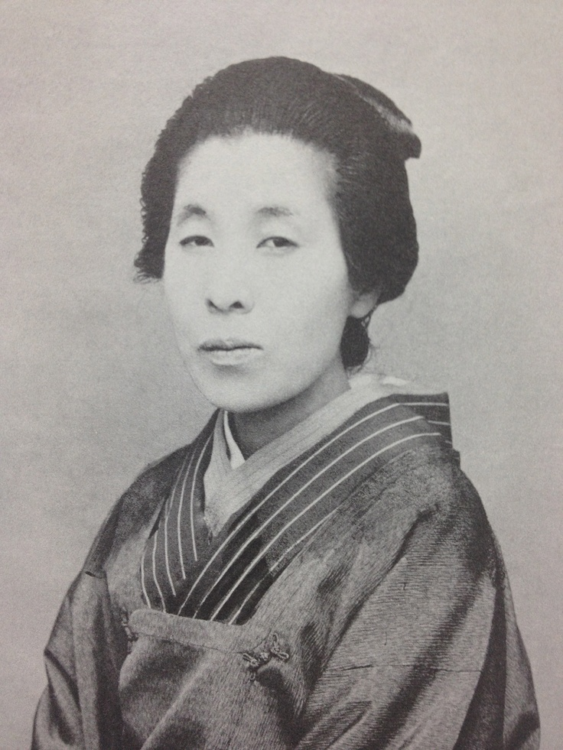

1875 — 1949 | Japon

Shōen Uemura

1957 | Argentine

Claudia del Río

1940 | Sénégal

Younousse Seye

1755 — Grande-Bretagne | 1845 — Royaume-Uni

Mary Linwood

1966 | Afrique du Sud

Ntombephi « Induna » Ntobela

1965 — 2024 | Turquie

Gülçin Aksoy

1951 | Espagne

Teresa Lanceta

1973 | Ukraine

Oksana Briukhovetska

1855 — 1931 | Norvège

Frida Hansen

1908 — 2000 | Norvège

Synnøve Anker Aurdal

1974 | France

Karina Bisch

1932 | Kenya

Rebeka Njau

1903 — 1993 | Norvège

Else Christie Kielland

1974 | Algérie

Dalila Dalléas Bouzar

1948 | États-Unis

Joyce J. Scott

1961 | Palestine

Buthina Abu Milhem

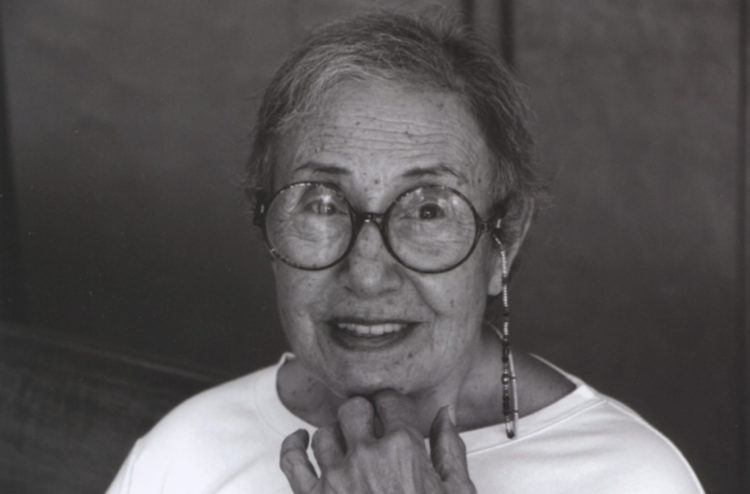

1923 — Lituanie | 2019 — États-Unis

Aleksandra Kasuba

1924 — 1966 | Japon

Saori Akutagawa (Madokoro)

1943 — 2014 | États-Unis

Rosemary Mayer

1947 — 2023 | Malaisie

Fatimah Chik

1930 — 2023 | Indonésie

Siti Ruliyati

1965 — 1991 | Mexique

Elvira Palafox Herrán

1974 | Allemagne

Ulla von Brandenburg

1952 | Allemagne

Rosemarie Trockel

1872 — 1938 | Suisse

Alice Bailly

1962 | Pérou

Lastenia Canayo García (Pecón Quena)

1934 — 2023 | France

Marinette Cueco

1885 — Ukraine | 1979 — France

Sonia Delaunay

1924 — 2004 | Tunisie

Safia Farhat

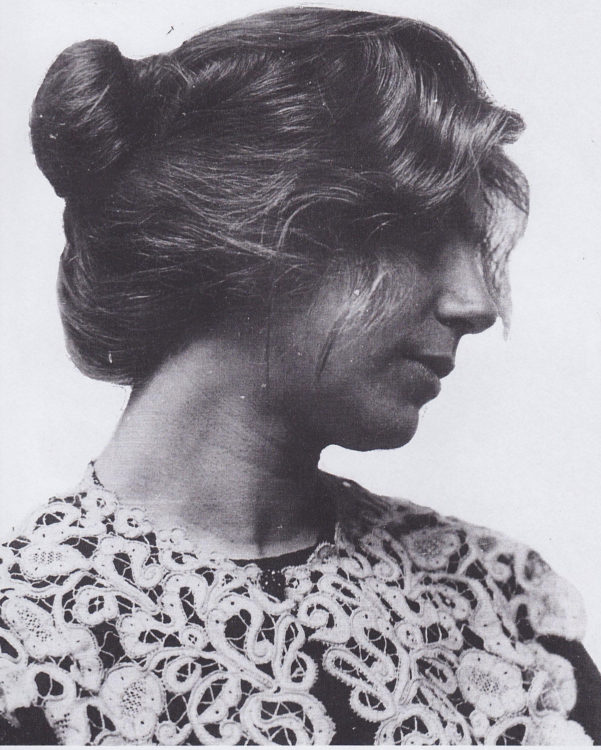

1890 — 1957 | Hongrie

Noémi Ferenczy

1959 | Argentine

Mónica Giron

1957 | Inde

Sheela Gowda

1895 — Pologne | 1975 — France

Alice Halicka

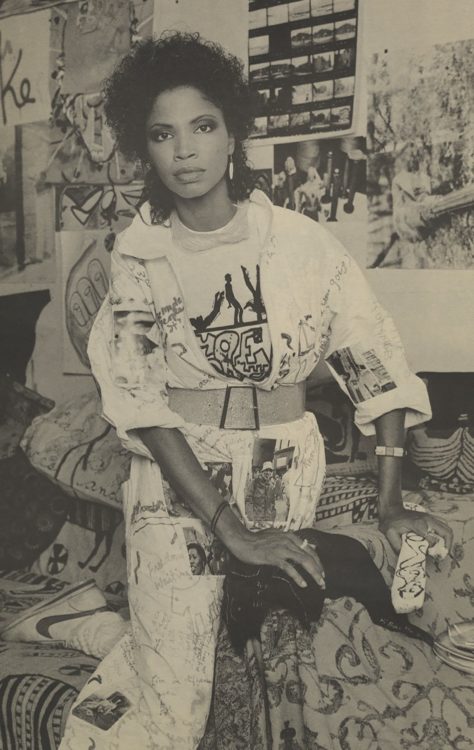

1945 | États-Unis

Candace Hill-Montgomery

1971 | Malaisie

Yee I-Lann

1936 — 1997 | Nigeria

Josephine Ifueko Omigie

1889 — 1970 | Pérou

Elena Izcue

1940 | Roumanie

Ana Lupaș

1949 — 2015 | Inde

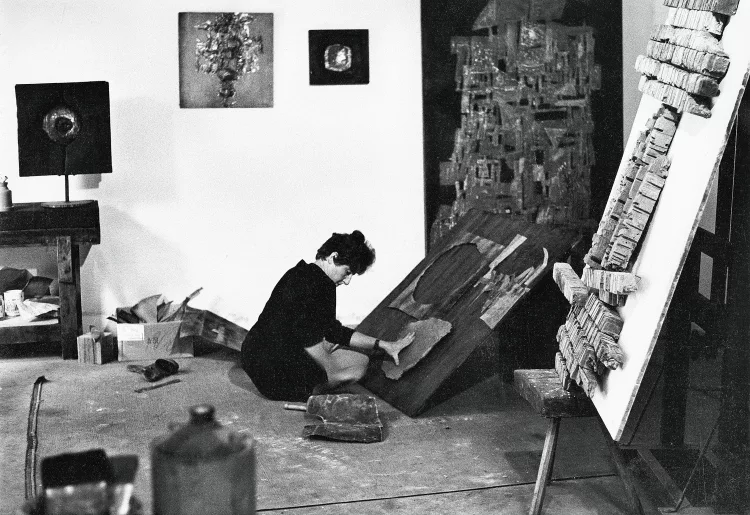

Mrinalini Mukherjee

1927 — 2004 | Brésil

Lygia Pape

1971 | États-Unis

Shinique Smith

1953 — Pologne | 2020 — France

Teresa Tyszkiewicz

1876 — 1959 | Pays-Bas

Adya Van Rees

? |

Céline Condorelli

1956 — 2020 | Madagascar

“Madame Zo” Zoarinivo Razakaratrimo

1971 | Ouzbékistan

Anna Ivanova

1946 | États-Unis

Nina Yankowitz

1974 | Guatemala

Sandra Monterroso

1847 — 1917 | Japon

Shohin Noguchi

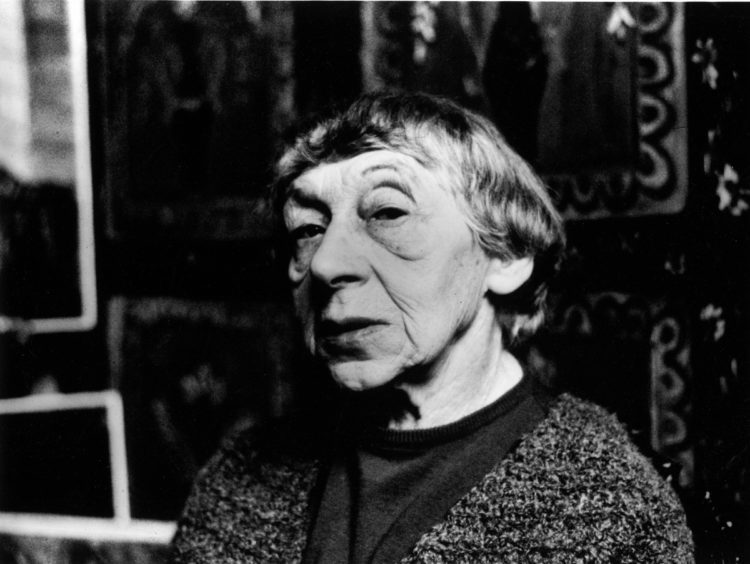

1909 — Hongrie | 1990 — France

Klára Spinner, dite Claire Vasarely

1919 — royaume de Hongrie (actuelle République tchèque) | 1994 — France

Vera Székely

1948 | Chili

Cecilia Vicuña

1974 | Chili

Loreto Millalén Iturriaga

1934 — 2014 | Colombie

Marlene Hoffmann

1965 | Cambodge